Clohars-Carnoët

Grosse commune du sud-est du Finistère, Clohars-Carnoët (3 963 habitants) se trouve sur la rive occidentale de la Laïta, face au Morbihan, à 23 kilomètres à l’ouest de Lorient et à 55 km au sud-est de Quimper.

Baignée par l’Atlantique, la commune dispose de deux ports, Doëlan et le Pouldu, station balnéaire très fréquentée l’été, à l’embouchure de la Laïta. Le bourg principal est situé plus dans les terres.

La présence de monuments mégalithiques atteste d’une présence humaine lointaine.

Démembrement de la paroisse primitive de Mellac, Clohars-Carnoët naît entre le Xe et le XIe s., avec le défrichement de la forêt de Carnoët.

Vers 1037, les moines bénédictins de Sainte-Croix de Quimperlé établirent un prieuré à Doëlan et, en 1177, les cisterciens de Langonnet fondèrent l’abbaye Saint-Maurice sur les rives de la Laïta.

En octobre 1746, les Anglais quelques jours au Pouldu.

A la fin du XIXe s., certains peintres de l’école de Pont-Aven, dont Gauguin, s’installèrent au Pouldu.

Baignée par l’Atlantique, la commune dispose de deux ports, Doëlan et le Pouldu, station balnéaire très fréquentée l’été, à l’embouchure de la Laïta. Le bourg principal est situé plus dans les terres.

La présence de monuments mégalithiques atteste d’une présence humaine lointaine.

Démembrement de la paroisse primitive de Mellac, Clohars-Carnoët naît entre le Xe et le XIe s., avec le défrichement de la forêt de Carnoët.

Vers 1037, les moines bénédictins de Sainte-Croix de Quimperlé établirent un prieuré à Doëlan et, en 1177, les cisterciens de Langonnet fondèrent l’abbaye Saint-Maurice sur les rives de la Laïta.

En octobre 1746, les Anglais quelques jours au Pouldu.

A la fin du XIXe s., certains peintres de l’école de Pont-Aven, dont Gauguin, s’installèrent au Pouldu.

Fondé en 1177 par saint Maurice, abbé de Langonnet, l’abbaye cistercienne de Clohars-Carnoët fut abandonnée sous la Révolution. Acquis par des particuliers, le monastère fut transformé en manoir. Le site fut en grande partie détruit lors des combats de libération de la poche de Lorient en 1945 (certains historiens locaux soupçonnent en fait des « résistants » d’avoir pillé et incendié les bâtiments).

L’église abbatiale en ruines : Les vestiges de l’église datent du XVIIe s. Elle fut entièrement reconstruite durant l’abbatiat de Guillaume Riou, qui respecta le plan cistercien d’origine ainsi que le style Renaissance en vogue à l’époque.

La salle capitulaire : Il s’agît de l’élément le plus ancien de l’abbaye. Bâtie à la fin du XIIIe s., cette salle était reliée à l’ancien cloître par une porte gothique et deux fenêtres en formes d’ogives, garnies de colonnettes.

L’orangerie : Ce bâtiment date du XVIIIe s.

Construite à l’écart du village du Pouldu au XVe s. cette chapelle a été transformée au XVIe s. (chœur, nef), agrandie au XVIIe s. (sacristie au nord, façade occidentale) et restaurée de 1973 à 1975. Sous l’Ancien Régime, elle dépendait du manoir de Pencleu (famille de Villeblanche). Le bâtiment était autrefois entouré d’un cimetière. La chapelle Saint-Maudez a servi de modèle aux peintres de la fin du XIXe s. (Gauguin, Filiger, etc.).

Construit à Doëlan en 1951 par l’architecte Pierre Brunerie, cet édifice a remplacé l’ancienne chapelle du prieuré de Saint-Gurthiern, fondé en 1037.

Haut de cinq mètres, ce calvaire, élevé au XVe s., présente un socle-autel et les statues du Christ en croix de la vierge et de saint Jean. Tout comme sa chapelle, il a été érigé à l’origine à Nizon (aujourd’hui en Pont-Aven).

Haut de 1,70 m, ce calvaire réalisé au XVIe s. provient de l’abbaye Saint-Maurice. Quatre statues très abîmées sont accolées au fût : la plus grande représente saint Maurice, les trois autres saint Jean, la Vierge à l’Enfant et un archange.

Située à Doëlan, près de la chapelle Sainte-Anne, cette croix monolithique du XVIe s. mesure 2,50 m de haut.

Ce monument a été érigé en 1901 pour remercier d’une guérison Notre-Dame-de-Lourdes.

De facture très simple, elle est située dans la forêt domaniale du Toulfoën.

Situé au Pouldu, ce moulin est construit au XVIe s. par les moines de Sainte-Croix de Quimperlé. Il est restauré en 1995.

Inventé par l’officier de marin Fénoux, ce sémaphore civil est construit de 1847 à 1848 à l’embouchure de la Laïta, à l’emplacement d’anciennes défenses. Servant à diriger les navires lorsque le mauvais temps empêchait le pilote de sortir, il était équipé sur la tour d’un mât haut de 15 mètres et surmonté d’une flèche que l’on pouvait orienter depuis le sol. Le bâtiment ne sert plus à partir de 1924.

Construits en 1861 par un entrepreneur de Quimperlé, Charles Dubreuil, le feu vert et le feu rouge sont alignés afin de faciliter l’accès au port. Le phare postérieur est rehaussé de 3,5 m (pour atteindre 13,50 m) et électrifié en 1934.

Construite par la famille Goulven, cette demeure typique, toute en hauteur, date du XIXe s.

Ce bâtiment du début du XXe s., inauguré au Pouldu en 1989, est une reconstitution de la véritable auberge de Marie Henry, située à quelques mètres de là. « Marie-Poupée » y accueillit de 1889 à 1890 les peintres Gauguin, Sérusier, Filiger et Meyer de Haan.

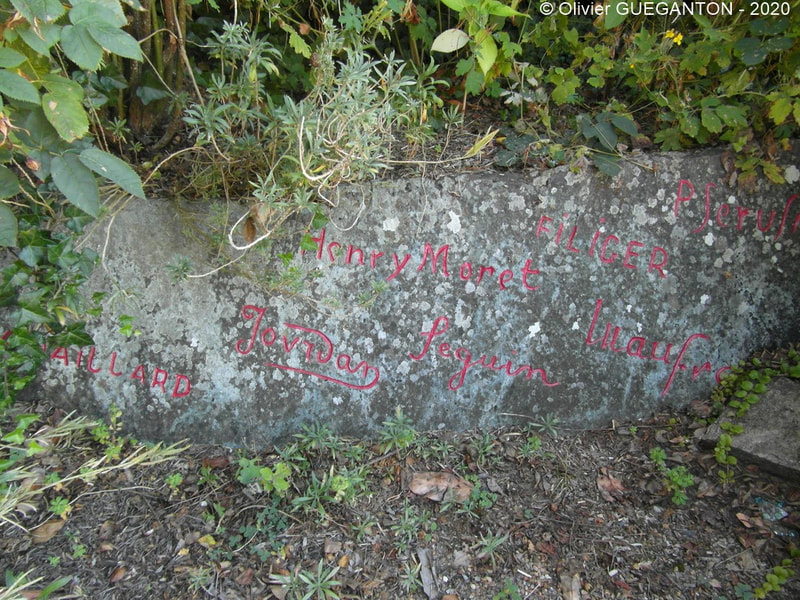

L’une des deux plaques porte la signature de Paul Gauguin, la seconde celles d’autres artistes de Pont-Aven et du Pouldu. Conçu par le président du syndicat d’initiative et le curé de Clohars, ce monument est situé dans le placitre de la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix.

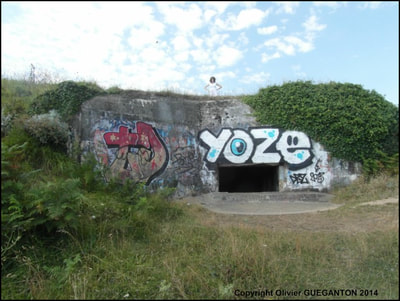

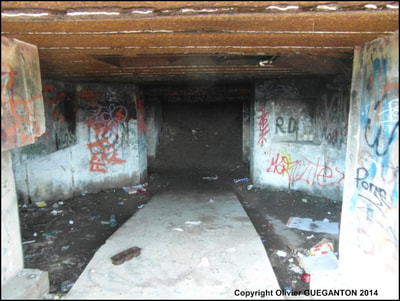

Ces éléments du Mur de l’Atlantique furent construits par l’occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale afin de protéger les côtes contre une éventuelle attaque alliée.