Concarneau

Troisième ville du Finistère en nombre d’habitants (19 953), Concarneau, baignée par l’Atlantique (baie de la Forêt), est située dans le sud du département, à 26 kilomètres au sud-est de Quimper.

Démembrement de la paroisse primitive de Melgven, Concarneau fut mentionnée pour la première fois au XIe s. comme dépendance de l’abbaye de Landévennec, qui installa un prieuré sur l’île de Conq (l’actuelle Ville-Close).

Au XIVe s., l’île est puissamment fortifiée, ce qui n’empêche pas les Anglais de s’en emparer (1342), puis Bertrand du Guesclin de les chasser (1373). La cité fut à nouveau prise et reprise lors des guerres franco-bretonnes de la fin du XVe s. Occupée quelques jours par les huguenots en janvier 1576, Concarneau devint une place forte du duc de Mercoeur. Ses fortifications furent renforcées à la fin du XVIIe s. par Vauban.

A partir du XVIe s., la pêche à la sardine fit la fortune de Concarneau, qui commença alors à se développer à l’extérieur des remparts, sur le continent.

Simple trève de Beuzec-Conq, Concarneau ne fut érigée en paroisse indépendante qu’en 1801.

Au milieu du XIXe s. s’ouvrirent les premières conserveries. En 1859, la plus ancienne station biologique du monde fut fondée à Concarneau par Victor Coste.

Au XXe s., la ville annexa les communes voisines de Beuzec-Conq (1945) et de Lanriec (1959).

Tout en restant le premier port thonier de France, la ville a connu un fort ralentissement de la pêche à partir des années 1980. De nos jours, la ville vit également de nos jours de la construction navale et du tourisme, grâce à la Ville-Close et à la liaison vers l’archipel des Glénan.

Démembrement de la paroisse primitive de Melgven, Concarneau fut mentionnée pour la première fois au XIe s. comme dépendance de l’abbaye de Landévennec, qui installa un prieuré sur l’île de Conq (l’actuelle Ville-Close).

Au XIVe s., l’île est puissamment fortifiée, ce qui n’empêche pas les Anglais de s’en emparer (1342), puis Bertrand du Guesclin de les chasser (1373). La cité fut à nouveau prise et reprise lors des guerres franco-bretonnes de la fin du XVe s. Occupée quelques jours par les huguenots en janvier 1576, Concarneau devint une place forte du duc de Mercoeur. Ses fortifications furent renforcées à la fin du XVIIe s. par Vauban.

A partir du XVIe s., la pêche à la sardine fit la fortune de Concarneau, qui commença alors à se développer à l’extérieur des remparts, sur le continent.

Simple trève de Beuzec-Conq, Concarneau ne fut érigée en paroisse indépendante qu’en 1801.

Au milieu du XIXe s. s’ouvrirent les premières conserveries. En 1859, la plus ancienne station biologique du monde fut fondée à Concarneau par Victor Coste.

Au XXe s., la ville annexa les communes voisines de Beuzec-Conq (1945) et de Lanriec (1959).

Tout en restant le premier port thonier de France, la ville a connu un fort ralentissement de la pêche à partir des années 1980. De nos jours, la ville vit également de nos jours de la construction navale et du tourisme, grâce à la Ville-Close et à la liaison vers l’archipel des Glénan.

Situé en Lanriec, ce fort, protégé par deux demi-bastions, fut construit vers 1746 pour défendre l’entrée de la baie. Sous la Révolution, il comprenait quatre canons de 36, servis par 24 canonniers. Déclassé au XIXe s., le fort devint la propriété de la ville en 1960.

On y trouve une salle de garde et une poudrière voûtées sous toit en degrés à l’épreuve des boulets.

On y trouve une salle de garde et une poudrière voûtées sous toit en degrés à l’épreuve des boulets.

Conçue par l’architecte Léon Vincent, la tour, avec l’horloge municipale, est réalisée en 1906 sur l’un des angles des remparts donnant sur les quais.

Ouverte au XVe s., cette petite porte en ogive donnait directement sur le premier port de commerce de Concarneau, accessible par la grève. La nuit elle était fermée par une lourde porte en bois. Au XVIIe s., elle est murée avant d’être rouverte durant la Révolution française. Le premier quai à cet endroit n’est construit que dans la première moitié du XXe s.

Percée au XVe s., cette petite porte donnant directement sur la mer servait à l’origine à faire passer les voleurs que l’on conduisait en barque sur l’autre rive, le gibet étant situé au pied de la colline du Passage. Elle a rouverte en 1991 après avoir été murée pendant plus de trois siècles.

Dite aussi chapelle de la Trinité, elle est construite dans la Ville close au cours de la première moitié du XVIe s. Elle était directement reliée à l’hôpital, d’où les malades (dix hommes et dix femmes au maximum) pouvaient suivre les offices directement depuis leur lit. La chapelle a perdu sa tour-clocher au début du XXe s.

Fermé sous la Révolution française, l’hôpital a eu successivement plusieurs fonctions (église, école, maison close, salle de réunion, dispensaire, etc.) avant de devenir un centre d’exposition.

Fermé sous la Révolution française, l’hôpital a eu successivement plusieurs fonctions (église, école, maison close, salle de réunion, dispensaire, etc.) avant de devenir un centre d’exposition.

Construite aux XVe et XVIe s. à Riec-sur-Belon, elle tombait en ruines au début du XXe s. et fut démontée en 1919. Rachetée en 1925 par le député Charles Leboucq, elle fut reconstruite en 1936 à Concarneau, au Cabellou, sans le transept (qui servit à l’agrandissement d’un restaurant).

Utilisée comme écurie à chevaux par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, la chapelle fut restaurée de 2003 à 2004.

Utilisée comme écurie à chevaux par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, la chapelle fut restaurée de 2003 à 2004.

Haute de trois mètres, elle est érigée au XVIe s. et restaurée au XXe s.

Situé dans la Ville-close (cours du Gouvernement), ce puits fut construit vers 1880 par le Morlaisien Even pour le château de Keriolet. Le prince Youssoupoff l’offrit à la ville.

Il s’agit en fait d’une ancienne chapelle privative, Notre-Dame-de-Conq, construite intra-muros au XVe s., où les seigneurs de Cheffontaines disposaient d’un droit de prééminence. Egalement appelée Notre-Dame-du-Portal, puis Notre-Dame-du-Rosaire (à partir du XVIIIe s.), elle sert de salle de réunion pour les assemblées municipales sous l’Ancien Régime. Au début du XIXe s., elle tombe en ruine et son clocher s’effondre en 1828, remplacé aussitôt par une tour portant le premier phare de Concarneau.

Le bâtiment est reconverti au XIXe s., servant successivement de magasin d’artillerie, de caserne, d’école communale, d’école de pêche, de coopérative maritime et finalement de musée de la pêche.

Le bâtiment est reconverti au XIXe s., servant successivement de magasin d’artillerie, de caserne, d’école communale, d’école de pêche, de coopérative maritime et finalement de musée de la pêche.

Comprenant un clocheton, les halles sont construites en 1855 par l’architecte du Finistère Joseph Bigot, auteur des plans de nombreuses églises du département. Ruer et Mony rehaussent ultérieurement l’édifice d’une salle des fêtes.

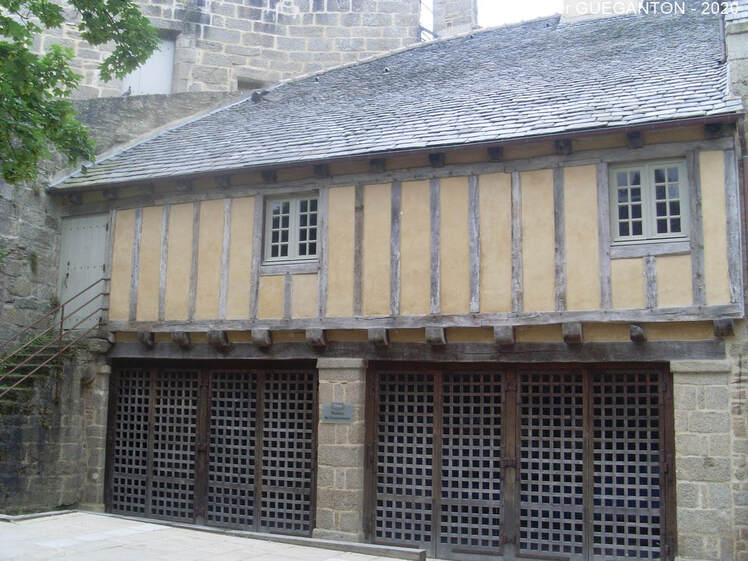

Construite au XVIIe s. à l’entrée de la Ville-Close, cette demeure à colombage, l’une des plus anciennes de Concarneau, communique avec la tour du Gouverneur voisine. En dépit de son nom, aucun gouverneur de la cité n’y a habité.

Située place Saint-Guénolé, au cœur de la Ville-Close, cette demeure est bâtie en pierre de taille en 1766. Les inondations à répétition rendent nécessaires par la suite un rehaussement du rez-de-chaussée.

Plusieurs pièces d’artillerie datant du XVIIIe s. ont été conservées à l’entrée de la Ville Close. Certains canons ont été récupérés sur des épaves.