Kerlouan

Petite commune du Nord-Finistère, Kerlouan (2 257 habitants) est située en Bas-Léon, dans le pays Pagan, à 40 kilomètres au nord de Brest.

Largement baignée par la mer, la commune possède de belles plages, parsemées de rochers granitiques, et quelques points d’ancrage pour les bateaux (Menezham, Tresseny).

La présence de plusieurs mégalithes atteste d’une forte occupation humaine du territoire au Néolithique.

Le village actuel serait né au Ve s., lorsque le moine irlandais saint Séni y fonda un ermitage. Démembrement de la paroisse primitive de Plounéour-Trez, Kerlouan aurait acquis son indépendance au Moyen Age (XIIIe ou XIVe s.). Dépendant de l’archidiaconé de Kemenet-Ily, la paroisse de Kerlouan releva de l’ancien diocèse de Léon jusqu’au Concordat de 1801.

Du XVIe au XVIIe s., la prospérité économique de Kerlouan reposait essentiellement sur la culture du lin.

De nombreux habitants périrent lors de la grande épidémie de typhus qui ravagea le Léon en 1776.

Largement baignée par la mer, la commune possède de belles plages, parsemées de rochers granitiques, et quelques points d’ancrage pour les bateaux (Menezham, Tresseny).

La présence de plusieurs mégalithes atteste d’une forte occupation humaine du territoire au Néolithique.

Le village actuel serait né au Ve s., lorsque le moine irlandais saint Séni y fonda un ermitage. Démembrement de la paroisse primitive de Plounéour-Trez, Kerlouan aurait acquis son indépendance au Moyen Age (XIIIe ou XIVe s.). Dépendant de l’archidiaconé de Kemenet-Ily, la paroisse de Kerlouan releva de l’ancien diocèse de Léon jusqu’au Concordat de 1801.

Du XVIe au XVIIe s., la prospérité économique de Kerlouan reposait essentiellement sur la culture du lin.

De nombreux habitants périrent lors de la grande épidémie de typhus qui ravagea le Léon en 1776.

Il mesure 2,50 m de haut.

Découverte en 1967 près de l’église, cette grande pierre quadrangulaire de 3,30 m de haut a été élevée par les Celtes de l’age du Fer, probablement pour marquer l’emplacement d’une sépulture.

Cette petite maison, coincée entre les rochers, est construite en 1720.

De style néogothique, elle est construite de 1863 à 1865 suivant les plans de l’architecte brestois Trischler.

De style gothique flamboyant, elle est construite au XVe s. par les seigneurs de Coëtmenech, dont le fief est aujourd’hui situé en Plouider. Elle est acquise en 1777 par l’évêque de Léon Mgr Barbier de Lescoat, comte de Lyon. Arrêté sous la Révolution pour avoir refusé de prêter serment, son chapelain, Guillaume Péton, est arrêté et guillotiné à Lesneven le 14 avril 1794.

Vendu comme bien national, l’édifice est remanié au XIXe s. Le pardon, organisé fin juin, attirait autrefois une foule importante.

Vendu comme bien national, l’édifice est remanié au XIXe s. Le pardon, organisé fin juin, attirait autrefois une foule importante.

Edifié en 1605 comme église principale de la paroisse, cet édifice a été modifié en 1670 (ajout du bas-côté sud) et en 1704 (reconstruction du clocher).

Lors de la construction de la nouvelle église (1864), la chapelle Sainte-Anne, jugée trop petite et insalubre, n’a pas été détruite comme c’était habituellement le cas, mais a été en grande partie remaniée, perdant plus de la moitié de sa longueur et de ses bas-côtés. Une nouvelle restauration a eu lieu en 1988.

Lors de la construction de la nouvelle église (1864), la chapelle Sainte-Anne, jugée trop petite et insalubre, n’a pas été détruite comme c’était habituellement le cas, mais a été en grande partie remaniée, perdant plus de la moitié de sa longueur et de ses bas-côtés. Une nouvelle restauration a eu lieu en 1988.

Une première chapelle, bâtie au Moyen Age près des fontaines, est vendue et détruite sous la Révolution.

L’édifice actuel est édifié en 1863 suite au vœu d’un habitant ayant réussi à être exempté du service militaire. Non reconnue par l’église locale, abandonnée, elle est à l’état de ruines au début du XXe s. et doit être restaurée en 1976.

L’édifice actuel est édifié en 1863 suite au vœu d’un habitant ayant réussi à être exempté du service militaire. Non reconnue par l’église locale, abandonnée, elle est à l’état de ruines au début du XXe s. et doit être restaurée en 1976.

Œuvre du célèbre sculpteur Yan Lar’hantec, ce calvaire, haut de 7 mètres, fut élevé en 1872 dans l’ancien cimetière.

Cette croix monolithe pattée, haute de 2 mètres, date du haut Moyen-Age.

Sculptée au Moyen Age, cette croix mutilée, haute de 75 centimètres, présente un personnage difficile à définir sur l’une de ses faces.

Haute de 2,50 m, cette croix penchée fut élevée au XVIe s.

Bâtie au XVe s. sur le placitre de la chapelle Saint-Egarec et restaurée au XIXe s. elle a la particularité d’être souterraine, en raison de l’ensablement progressif de la côte léonarde. Une quinzaine de marches conduisent à une eau réputée guérir les maladies des yeux et des oreilles.

Le site est aménagé au XIXe s pour les habitants du village, situé non loin de Meneham.

Elle est située en contrebas de la chapelle du même nom.

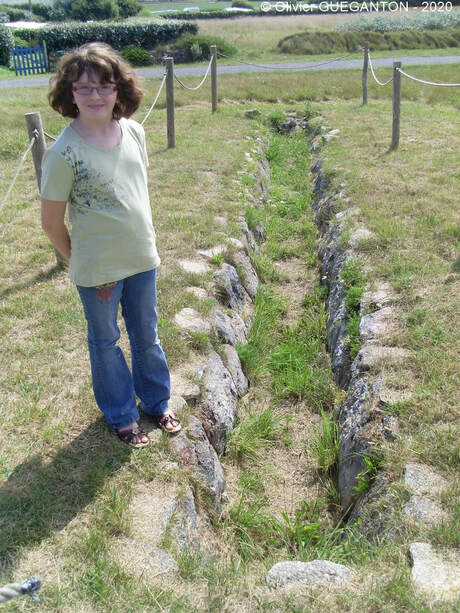

Biens exposés au vent, ces tranchées servirent jusque dans les années 1950 à brûler les algues afin de récolter des pains de soude, puis de l’iode (200 kilos de goémon donnaient 40 kilos de soude et 200 à 600 g d’iode).

Offerte par le ministre de la Marine Alain Richard, elle fut inaugurée près de la mairie le 14 janvier 2000.