Lesneven

Ville du Nord-Finistère, Lesneven (6 690 habitants) est située dans le Bas-Léon, à 25 kilomètres au nord-est de Brest et à 10 km de la mer (Manche).

Démembrement de la paroisse primitive de Plouider, le village fut fondé au haut Moyen Age (IXe ou Xe s.), probablement autour d’un « château » bâti par le comte Even. Importante place forte du Léon à partir du XIIIe s., la cité était divisée en deux paroisses (Notre-Dame et Locmaria), qui relevaient de l’évêque de Saint-Pol-de-Léon. En 1216, elle fut confisquée aux comtes de Léon par Pierre Mauclerc et rattachée au domaine ducal.

Durant la guerre de Succession de Bretagne (XIVe s.), Lesneven rallia la cause de Charles de Blois. Occupée par les partisans du Montfort, la ville se révolta en 1372 et massacra la garnison anglaise, avant d’être prise par Bertrand du Guesclin (1375).

De 1426 à 1589, de grandes foires y furent organisées par la noblesse locale.

Jusqu’à la Révolution de 1789, la ville fut le siège d’une sénéchaussée dont le ressort s’étendait sur le nord-ouest de l’actuel Finistère.

Erigée en chef-lieu de district en 1790, la ville de Lesneven, touchée par le grand soulèvement léonard de mars 1793, fut ramenée à un simple chef-lieu de canton en 1795.

Démembrement de la paroisse primitive de Plouider, le village fut fondé au haut Moyen Age (IXe ou Xe s.), probablement autour d’un « château » bâti par le comte Even. Importante place forte du Léon à partir du XIIIe s., la cité était divisée en deux paroisses (Notre-Dame et Locmaria), qui relevaient de l’évêque de Saint-Pol-de-Léon. En 1216, elle fut confisquée aux comtes de Léon par Pierre Mauclerc et rattachée au domaine ducal.

Durant la guerre de Succession de Bretagne (XIVe s.), Lesneven rallia la cause de Charles de Blois. Occupée par les partisans du Montfort, la ville se révolta en 1372 et massacra la garnison anglaise, avant d’être prise par Bertrand du Guesclin (1375).

De 1426 à 1589, de grandes foires y furent organisées par la noblesse locale.

Jusqu’à la Révolution de 1789, la ville fut le siège d’une sénéchaussée dont le ressort s’étendait sur le nord-ouest de l’actuel Finistère.

Erigée en chef-lieu de district en 1790, la ville de Lesneven, touchée par le grand soulèvement léonard de mars 1793, fut ramenée à un simple chef-lieu de canton en 1795.

Cette pierre a été érigée par les hommes de l’âge du fer, probablement pour désigner l’emplacement d’une sépulture.

Cet édifice est construit entre 1867 et 1869 dans le style néogothique sur les plans de l’architecte landernéen Ollivier. Il a succédé à un bâtiment plus ancien qui servait de chapelle à l’hôpital de Lesneven, établi au XIIIe ou au XVe s. et aujourd’hui disparu

Construite entre 1880 et 1881 dans le style néogothique à la demande du curé Kervennic, elle a remplacé une chapelle plus ancienne, édifiée en 1509 en l’honneur de saint Yves.

Haute de 1,70 m, cette croix pattée date du haut Moyen Age. Une petite croix a été creusée en son centre.

Erigée dans l’ancien cimetière Notre-Dame au XVIIe s., cette croix, haute de 4 mètres, est déplacée dès la création du nouveau cimetière de Lesneven en 1790. Une vierge à l’Enfant figure au revers du Crucifix. On peut y voir encore le blason de la famille de Penmarc’h.

Elevé en 1895 pour une mission, ce calvaire, haut de 7 mètres, est probablement une réalisation de Larhantec.

Eloignée de l’ancien bourg, cette fontaine et son bassin équipé de bancs en pierre datent du XVIIe s.

Bâtie dans la première moitié du XVe s., cette demeure figure avec ses voisines parmi les plus anciennes de la ville. Elle comporte une gargouille et deux arches en plein-cintre.

Dernière maison à colombage en encorbellement de Lesneven, elle est construite au XVIe s. Dès son origine, le rez-de-chaussée abrite un commerce.

Elle est construite en 1625 près des douves et de l’entrée de l’ancien pont-levis qui donnait accès au château de Lesneven. Elle a été restaurée et agrandie d’un étage en 1952, mais a conservé sa tour d’angle.

Construit en 1656, cette demeure abrita une famille cadette issue des marquis de Kerjean, les Barbier de Lescoët.

Edifiée dans le style classique du XVIIe s., elle possédait autrefois une façade en encorbellement. Encadrée par deux pilastres à chapiteaux ioniques, la porte est surmontée d’un fronton triangulaire. L’ancienne fonction commerciale de la demeure est attestée par les deux fenêtres du rez-de-chaussée ayant conservé leur étal de pierre.

L’édifice, construit de 1887 à 1888 par l’architecte Jourdan de La Passadière, s’élève à l’emplacement de l’ancien auditoire de la sénéchaussée.

Elle est inaugurée le 11 juin 1894 avec l’ouverture de la ligne de chemin de fer reliant Landerneau à Plounéour-Trez (puis jusqu’à Brignogan au début du XXe s.). A partir du 15 novembre 1904, elle accueille également les trains en provenance de Brest via Plabennec et en juillet de la même année ceux venant de Saint-Pol-de-Léon, via Plouescat.

Le service ferroviaire s’arrête une première fois en 1938 avant d’être repris par les Allemands durant la guerre. Finalement, le dernier train arrive en gare de Lesneven en 1946.

Le service ferroviaire s’arrête une première fois en 1938 avant d’être repris par les Allemands durant la guerre. Finalement, le dernier train arrive en gare de Lesneven en 1946.

Aujourd’hui transformé en logements, ce bâtiment est construit en 1863 et sert de gendarmerie jusqu’en 1992.

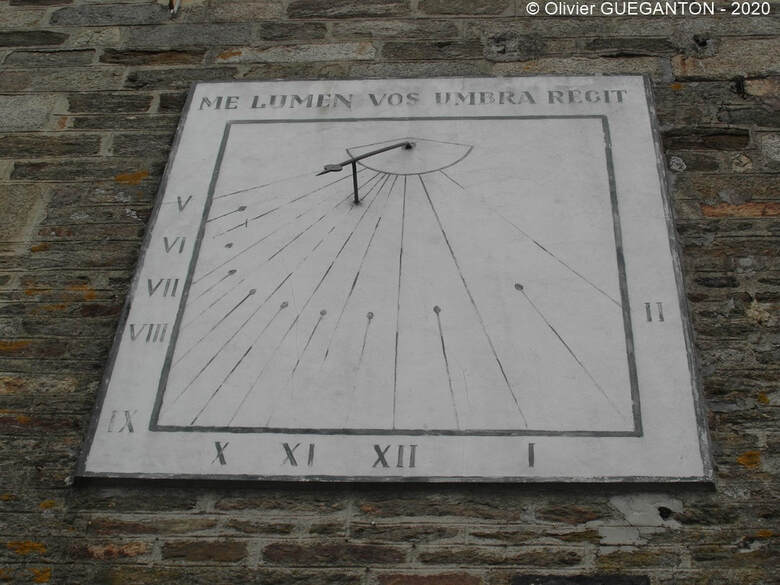

Réalisé au XVIIIe s., il est restauré au XIXe s. et en 1987. La devise latine signifie : « Moi c’est la lumière qui me guide, vous c’est l’ombre ».

Réalisé par le sculpteur d’origine russe Cyprian Godebski, ce monument est inauguré le 29 octobre 1899 en l’honneur du général et ancien ministre Adolphe Le Flô, né à Lesneven en 1804 et décédé à Morlaix en 1887.

Le piédestal présente sur chaque face des événements majeurs de sa vie.

Le piédestal présente sur chaque face des événements majeurs de sa vie.

Seulement deux des sept bornes dressées en 1685 par les ingénieurs Dumains et Cabon de Kergunic pour délimiter le territoire de Lesneven existent encore. Surmontées d’une fleur de lis, elles étaient gravées du nom de Louis XIV. Celle-ci, intacte, a été déplacée à l’entrée du musée du Léon (la seconde, mutilée, est restée à sa place d’origine).

Installée de nos jours à l’entrée du musée du Léon, cette borne fut érigée au milieu du XVIIIe s. à Saint-Vougay, en Keranvedez. Sa fonction était d’indiquer les distances de chemin que les habitants de chaque paroisse se devaient d’entretenir. Sur celle-ci, qui concernait la route Lesneven - Saint-Pol-de-Léon, est indiquée 600 toises (environ 1 200 m) pour les habitants de Saint-Vougay et 997 toises (2 000 m) pour ceux de Plouescat.

Ces onze stèles rappellent le souvenir de soldats alliés, notamment des aviateurs britanniques et canadiens, morts dans la région durant la Seconde Guerre mondiale.