Plabennec

Ville moyenne du nord-ouest du Finistère, Plabennec (7 679 habitants) est située en Bas-Léon, à 15 kilomètres au nord-est de Brest.

La présence d’un grand menhir atteste d’une occupation humaine au Néolithique.

Paroisse bretonne primitive fondée au VIe s. par saint Abennec, Plabennec englobait également à l’origine les territoires du Drennec, de Kersaint-Plabennec et de Saint-Thonan. Au début du VIIe s., l’ermite gallois saint Ténénan se serait établi sur le site de Lesquélen.

Jusqu’au Concordat de 1801, la paroisse de Plabennec releva de l’ancien diocèse de Léon.

La présence d’un grand menhir atteste d’une occupation humaine au Néolithique.

Paroisse bretonne primitive fondée au VIe s. par saint Abennec, Plabennec englobait également à l’origine les territoires du Drennec, de Kersaint-Plabennec et de Saint-Thonan. Au début du VIIe s., l’ermite gallois saint Ténénan se serait établi sur le site de Lesquélen.

Jusqu’au Concordat de 1801, la paroisse de Plabennec releva de l’ancien diocèse de Léon.

Elevé à la fin du Néolithique (entre 3000 et 2000 avant J.-C.), ce grand menhir (7,30 m) fut par la suite en partie endommagé par la foudre et renversé en 1882.

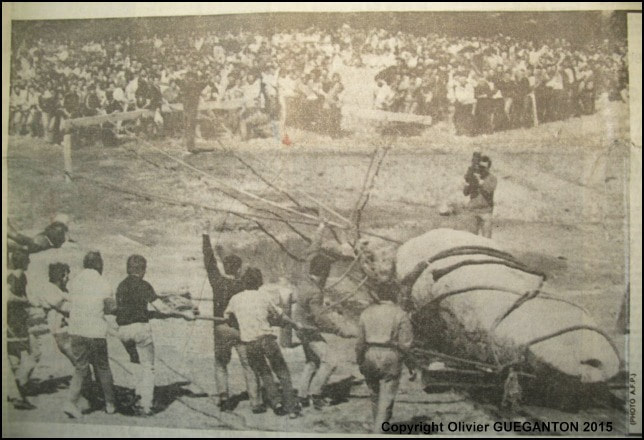

Le 15 août 1985, il fut relevé au moyen de cordages par 300 personnes, lors d’une grande fête.

Le 15 août 1985, il fut relevé au moyen de cordages par 300 personnes, lors d’une grande fête.

Selon la légende, elle aurait été construite par saint Ténénan au VIIe s. Etablie sur un site occupé dès l’époque gallo-romaine, elle date plus certainement de la fin du Xe s. La première tour en bois est remplacée par un donjon en pierres au XIIe s. Celui-ci est abandonné entre la fin du XIVe et le début du XVe s. par le seigneur de Kerman qui préfère alors s’installer dans une demeure plus confortable de la basse-cour. Le village de Lesquélen ne sera abandonné qu’au XVIIIe s.

L’édifice actuel est construit à partir de 1720 à l’emplacement de la précédente église, selon les plans du maître architecte François Gouvez. Il conserve cependant deux éléments du bâtiment du XVIIe s.

Trois édifices religieux se sont succédés sur le site de Lesquélen : le premier est construit au Xe s. au pied de la motte féodale bâtie à la même époque. Elle est remplacée par un nouveau bâtiment au XIIIe s. La dernière chapelle, réalisée par les seigneurs de Kerman dans le style gothique au XVIe s., tombe en ruines dès la première moitié du XIXe s. (effondrement du clocher en 1884). Deux pardons s’y déroulaient autrefois, le 15 août et à la fin du mois de septembre.

Ce petit édifice est construit au XVIe s. et restauré en 1891. Autrefois, jusqu’en 1863, une procession y conduisait le premier dimanche de la Fête-Dieu.

Construit en 1747, cet édifice a servi par la suite de chapelle.

Dite aussi de Saint-Roch - du nom d’une chapelle aujourd’hui disparue -, cette croix, haute de 3,70 m, fut élevée au XVe s.

Elevée au XVe s., cette croix monolithe haute de 4 mètres possède un crucifix en relief.

Situé en contrebas de la chapelle Sainte-Anne, le site était appelé autrefois Poullaouen, le « lavoir joyeux ».

Installé à l’emplacement d’une partie du mur de l’enclos paroissial, il est inauguré en 2013.