Plogoff

Petite commune (1 560 habitants) du sud-ouest du Finistère, à l’extrémité du Cap-Sizun, Plogoff se trouve à 10 kilomètres d’Audierne. Bordée par l’océan au sud et à l’ouest, elle figure parmi les lieux les plus visités de Bretagne : de renommée internationale, la pointe du Raz attire des dizaines de milliers de touristes tous les ans.

Mais Plogoff, ce n’est pas seulement ses côtes magnifiques et ses belles plages, comme celle de la baie des Trépassés, c’est aussi une commune possédant un beau patrimoine historique.

La présence d’un menhir et des vestiges de dolmens et de tumuli attestent d’une occupation humaine importante au Néolithique.

Paroisse primitive créée à l’arrivée des Bretons en Armorique (Ve-VIe s.), le territoire de Plogoff englobait à l’origine tout le Cap-Sizun (communes de Plogoff, Cléden-Cap-Sizun, Goulien, Primelin, Esquibien, Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Pont-Croix).

Le père Maunoir y organise plusieurs missions entre 1643 et 1655.

Sous l’Ancien Régime, les principaux seigneurs du Cap-Sizun (les Rosmadec de Pont-Croix, les Lézoualc’h de Goulien et les Kerazan de Cléden) y possèdent des terres et des biens.

Durant la Révolution française, les prêtres réfractaires sont cachés par les habitants.

L’année 1980 est marquée par une opposition violente des habitants au projet de centrale nucléaire à Feunteun Aod. Aux lance-pierres répondent les charges et les gaz lacrymogènes des forces de l’ordre. Ce projet est finalement abandonné par François Mitterrand après son élection en 1981.

Mais Plogoff, ce n’est pas seulement ses côtes magnifiques et ses belles plages, comme celle de la baie des Trépassés, c’est aussi une commune possédant un beau patrimoine historique.

La présence d’un menhir et des vestiges de dolmens et de tumuli attestent d’une occupation humaine importante au Néolithique.

Paroisse primitive créée à l’arrivée des Bretons en Armorique (Ve-VIe s.), le territoire de Plogoff englobait à l’origine tout le Cap-Sizun (communes de Plogoff, Cléden-Cap-Sizun, Goulien, Primelin, Esquibien, Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Pont-Croix).

Le père Maunoir y organise plusieurs missions entre 1643 et 1655.

Sous l’Ancien Régime, les principaux seigneurs du Cap-Sizun (les Rosmadec de Pont-Croix, les Lézoualc’h de Goulien et les Kerazan de Cléden) y possèdent des terres et des biens.

Durant la Révolution française, les prêtres réfractaires sont cachés par les habitants.

L’année 1980 est marquée par une opposition violente des habitants au projet de centrale nucléaire à Feunteun Aod. Aux lance-pierres répondent les charges et les gaz lacrymogènes des forces de l’ordre. Ce projet est finalement abandonné par François Mitterrand après son élection en 1981.

Aujourd’hui encastré dans un mur, ce menhir haut de 3,60 m a été dressé par les hommes du Néolithique.

Le hameau de Kerven Vras (« village de la grande pierre ») abrite deux menhirs, l’un accolé à un muret (1,70 m) et l’autre dans un champ voisin (1 m de haut).

Construite au XVIe s. près d’une fontaine aujourd’hui enterrée, elle est à l’origine dédiée à saint Fiacre alors que la première chapelle consacrée à saint Collodan se trouvait initialement à Lescoff (aujourd’hui chapelle Saint-Michel). L’église n’est rebaptisée Saint-Collodan qu’en 1812. Elle est restaurée à plusieurs reprises, entre le XVIIe et le XVIIIe s., mais également en 1835 (agrandissement de la nef) et en 1853 (chœur).

Edifiée à Lescoff au XVIe s. (restaurée en 1770, clocher), elle était à l’origine dédiée à saint Cléden (saint Collodan). La première chapelle Saint-Michel de Lescoff ayant été détruite en 1812 son culte fut transféré en ces lieux tandis que l’église de Plogoff, initialement consacrée à saint Fiacre, fut rebaptisée Saint-Collodan.

Edifiée au XVIe s., elle était à l’origine située sur la côte, à Porz-ar-Zent. Suite à l’avancée de la mer, elle fut démontée et reconstruite au village de Landrer. Des restaurations et modifications ont été réalisées aux XVIIe et XVIIIe s.

Construite à l'origine (1648-1652) au lieu-dit Cougon Sant-Youen, la petite chapelle Saint-Yves fut déplacée au début du XIXe s. (1817) après la sortie du bourg de Plogoff, en direction de la pointe du Raz, sur la gauche de la route. Rectangulaire, avec clocheton amorti par un dôme, la chapelle Saint-Yves comporte sur sa façade nord-ouest, comme la plupart des édifices religieux du Cap-Sizun, un petit escalier menant au clocheton.

La chapelle abrite des statues (saint Yves, la Vierge), ainsi qu'une Pietà du XVIe s. et des maquettes de navires, dons des pêcheurs locaux.

La chapelle abrite des statues (saint Yves, la Vierge), ainsi qu'une Pietà du XVIe s. et des maquettes de navires, dons des pêcheurs locaux.

Située sur les hauteurs dominant la baie du Loch, et sa plage, cette chapelle fut construite de 1702 à 1703 sur les plans du maçon François Favennec de Pleyben, suite à un vœu de Jean-Baptiste de Tréanna, seigneur de Kerazan, en mémoire d’un naufrage survenu en 1618.

Elevée à Lescoff en 1539, elle mesure 4 mètres de haut. Un losange a été sculpté au centre de la croix monolithe.

Haute de 2,50 m, elle porte la date de 1656 mais pourrait être plus ancienne. Avec son ouverture centrale en forme de losange et angles rentrants arrondis, elle est stylistiquement proche des croix de Kerherneau et de Tal ar Groas. Le nom de « Jacqes Normand » figure sur le socle.

La croix du placitre de la chapelle Saint-Yves date en partie de 1670 (le socle) et de 1805 (le fût).

Proche dans sa forme de celle de l’église, cette croix, haute de 3 mètres, est érigée en 1673.

Située en Lescoff, cette croix haute de 4 mètres date de 1738.

Haut de 4 mètres, il est élevé en 1776. Il porte l’inscription « Catherine Goardon B: M: Lorent RR ».

Réalisé en 1869 par les sculpteurs brestois Poilleu, père et fils, ce calvaire mesure 6 mètres de haut. Le fût comporte des écôts. Les quatre faces de la base et de l’une des marches supportent les plaques de l’ancien monument aux morts.

Edifié en 1803, ce puits se trouve devant la maison natale de mon arrière-grand-père.

Perdu au bout d’un long chemin, ce beau lavoir fleuri date du XVIIe s.

Situé dans la lande, entre Lescoff et la pointe du Raz, il a été construit au XXe s.

Il est aménagé au XXe s. au sud-est de la chapelle Saint-Michel.

Installée sur le chemin menant à la baie des Trépassés, cette structure bétonnée est réalisée au XXe s.

Construite en 1661 par un chanoine honoraire de Cornouaille, Guillaume Bocou, la maison de Ty Bras est située à Lescoff. Ce portail monumental date de la même époque. Le puits privé de la demeure se trouve en dehors de la propriété, à droite du portail.

Recouverte de mottes de terre, cette maison en pierre comportant le four au nord est édifiée en 1818.

Il conserve la tour de l’ancien phare construit en 1838.

Construit - souvent dans des conditions dangereuses - à partir de 1882 entre la pointe du Raz et l’île de Sein, sur le rocher de la Gorlebella (« la roche la plus éloignée »), le phare de la Vieille fut allumé le 15 septembre 1887.

Haut de 27 mètres, il a permis la sécurisation du passage du raz de Sein. Electrifié en 1992 seulement, il fut l’avant-dernier phare français à être automatisé et, en signe de protestation, les derniers gardiens refusèrent la relève en 1995…

Haut de 27 mètres, il a permis la sécurisation du passage du raz de Sein. Electrifié en 1992 seulement, il fut l’avant-dernier phare français à être automatisé et, en signe de protestation, les derniers gardiens refusèrent la relève en 1995…

A flanc de falaise, ce petit port de pêche proche de la pointe du Raz servait autrefois d’embarcadère pour l’île de Sein.

Utilisé dès l’époque médiévale, le petit port, bien abrité, de Feunteun Aod (« fontaine de la côte ») servait notamment au ravitaillement en eau douce des navires pratiquant le cabotage. Les premiers équipements modernes (cale, terre-plein) furent construits en 1889 ; un brise-lames et un treuil furent rajoutées en 1922.

En 1978, les falaises faisant face au port furent choisies pour accueillir le projet de centrale nucléaire de Plogoff, Feunteun Aod devenant par la même un port en eau profonde.

En 1978, les falaises faisant face au port furent choisies pour accueillir le projet de centrale nucléaire de Plogoff, Feunteun Aod devenant par la même un port en eau profonde.

Avec 20 canots et 25 sloops, le « port des oiseaux » était au début du XXe s. le plus important de Plogoff.

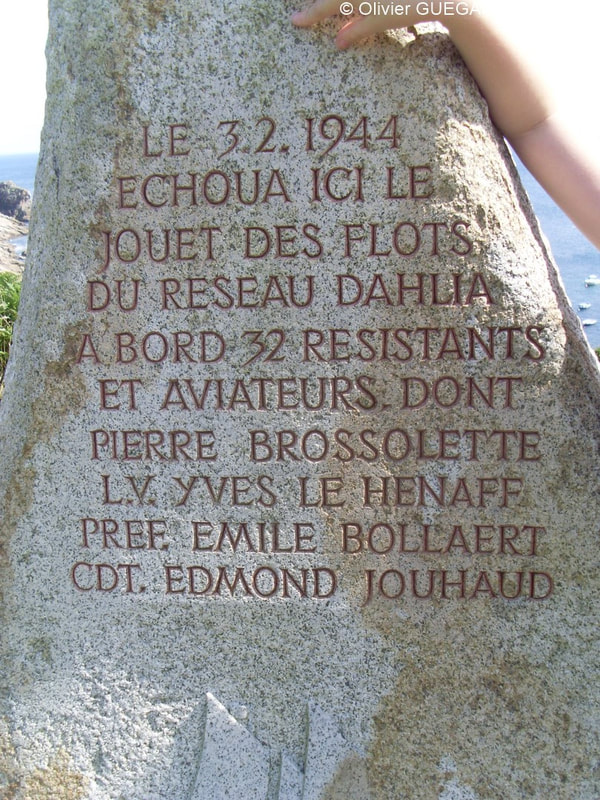

Chargé par le général de Gaulle d’organiser la résistance française, l’officier de marine Honoré d’Estienne d’Orves y débarqua clandestinement le 22 décembre 1940.

Chargé par le général de Gaulle d’organiser la résistance française, l’officier de marine Honoré d’Estienne d’Orves y débarqua clandestinement le 22 décembre 1940.

Dressée quelques mètres devant le sémaphore de la pointe du Raz, cette œuvre en marbre de Carrare est due au sculpteur Cyprian Godebski, qui l’a réalisé en 1904.

Un pardon y est célébré le dernier dimanche de juillet. On y chante le cantique Intron Varia Beg Ar Raz (« Notre-Dame de la pointe du Raz »).

Un pardon y est célébré le dernier dimanche de juillet. On y chante le cantique Intron Varia Beg Ar Raz (« Notre-Dame de la pointe du Raz »).

Comme beaucoup de communes de la façade des côtes de l’Atlantique ou de la Manche de France, Plogoff abrite encore nombre de casemates datant de la Seconde Guerre mondiale et de la construction du mur de l’Atlantique par les Allemands. Située peu avant la pointe du Raz même, Lescoff compte plusieurs de ces blockhaus.

Plusieurs éléments du mur de l’Atlantique étaient destinés à protéger la plage de tout débarquement ou action allié. Ce bunker est situé sur le territoire de la commune de Plogoff (d’autres, en face, se trouvant en Cléden-Cap-Sizun).

Il se trouve au port de Feunteun Aod.

Il a remplacé les vieilles plaques installées sur le socle du calvaire du cimetière.