Plouarzel

Grosse commune du Bas-Léon (nord-ouest du Finistère), à 21 kilomètres de Brest et bordée par l'océan, Plouarzel (3 150 habitants) abrite sur son territoire le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage du Corsen, qui surveille le trafic maritime le long des côtes bretonnes, entre le Mont-Saint-Michel et la pointe de Penmarch.

Avec ses 9,50 mètres, il s’agit du plus haut menhir de Bretagne. Avant que la foudre ne le décapite, il atteignait même 12 mètres de haut.

Autrefois, selon la tradition, les jeunes mariées désireuses d’avoir des enfants venaient se frotter le ventre, la nuit, contre les deux bosses qui se trouvent de chaque côté du menhir, à un mètre de hauteur. Selon une autre légende, un trésor se trouverait sous le menhir.

Autrefois, selon la tradition, les jeunes mariées désireuses d’avoir des enfants venaient se frotter le ventre, la nuit, contre les deux bosses qui se trouvent de chaque côté du menhir, à un mètre de hauteur. Selon une autre légende, un trésor se trouverait sous le menhir.

Haut de 2,30 mètres, il a été déplacé de son site d’origine.

Remplaçant une chapelle plus ancienne, l’édifice actuel a été construit en 1877 selon les plans de l’architecte Ernest Le Guerrannic. Le site faisait autrefois l’objet d’un grand pèlerinage.

Fondée par la famille Du Chastel, la chapelle est construite au XVIe s. Vendu comme bien national durant la Révolution, l’édifice cédé à la fabrique en 1837. Il est restauré aux XIXe et XXe s.

Célébré autrefois le 24 juin, et aujourd’hui le dernier dimanche de juin, le pardon de saint Eloi était consacré aux chevaux.

Le porche accolé à la façade occidentale servait à recueillir les offrandes lors du pardon. Arrivés devant la chapelle, les cavaliers descendaient de cheval et déposaient sur l’autel de l’avoine, du beurre, des crins, etc., avant de faire trois fois le tour du bâtiment en tenant leur animal par la bride.

Célébré autrefois le 24 juin, et aujourd’hui le dernier dimanche de juin, le pardon de saint Eloi était consacré aux chevaux.

Le porche accolé à la façade occidentale servait à recueillir les offrandes lors du pardon. Arrivés devant la chapelle, les cavaliers descendaient de cheval et déposaient sur l’autel de l’avoine, du beurre, des crins, etc., avant de faire trois fois le tour du bâtiment en tenant leur animal par la bride.

Bâti en 1696 pour servir d’ossuaire, cet édifice fut par la suite coupé en deux et transformé en partie en chapelle dédiée à saint Yves. Surmonté d’un clocheton, le bâtiment présente notamment quatre baies séparées par des pilastres.

Elles ont été élevées au Haut Moyen-Age. La plus petite (1,60 m), à droite, est dite pattée tandis que la plus grande (1,65 m) présente des bras plus carrés.

Cette grande croix plate, haute de 2,70 m, a été érigée au Moyen Age.

Elevé à la fin du XVIe ou au début du XVIIe s., le calvaire mesure 6 mètres de haut. Outre le crucifix, on y trouve les statues de la Vierge, saint Jean, saint Pol, saint Laurent et au revers un Christ aux outrages. Le nœud du calvaire présente un écu avec les armes de la famille du Chastel et un autre avec celles des Kerlec’h, seigneurs Du Lanhalla. Une inscription sur le socle rappelle une mission de 1880.

Haut de 5 mètres, il date du XIXe s.

Edifiée entre le XVIe et le XVIIe s., et restaurée au XXe s., elle est située à 200 mètres de l’église Notre-Dame-de-Trézien.

Selon la tradition, lors du pardon du 8 septembre, les paysannes du village vendaient l’eau de la fontaine aux pèlerins souffrant de maladies des yeux. L’eau avait également la réputation de soigner les rhumatismes et de guérir les enfants incapables de marcher.

Selon la tradition, lors du pardon du 8 septembre, les paysannes du village vendaient l’eau de la fontaine aux pèlerins souffrant de maladies des yeux. L’eau avait également la réputation de soigner les rhumatismes et de guérir les enfants incapables de marcher.

Construite au XVIe ou au XVIIe s., elle est restaurée au XXe s. A l’intérieur de la niche, un bas relief représente saint Martin à cheval coupant son manteau pour en donner la moitié à un pauvre.

A l’occasion du pardon de Saint-Eloi, les propriétaires de chevaux menaient leur animal à la fontaine. Après avoir fait une offrande, ils bénissaient la bête en lui versant sur le col et sur la croupe de l’eau, qui avait des vertus de fécondité. Le cheval et son maître devaient ensuite réaliser le lamm sant Alar, un saut au-dessus du ruisseau.

A l’occasion du pardon de Saint-Eloi, les propriétaires de chevaux menaient leur animal à la fontaine. Après avoir fait une offrande, ils bénissaient la bête en lui versant sur le col et sur la croupe de l’eau, qui avait des vertus de fécondité. Le cheval et son maître devaient ensuite réaliser le lamm sant Alar, un saut au-dessus du ruisseau.

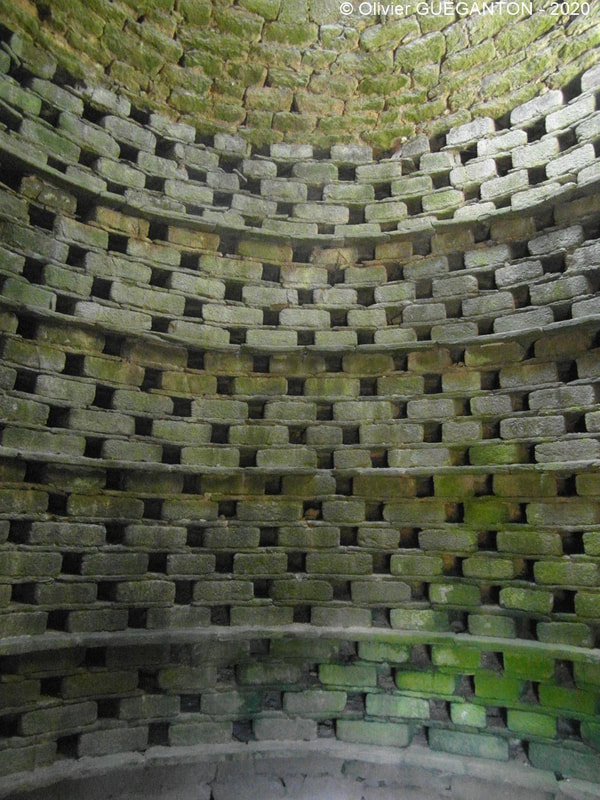

Comprenant 730 boulins, ce colombier est construit au XVIe s. par le seigneur Tanguy de Langalla.

Haut de 37 mètres, il est construit à 500 mètres des côtes, entre 1890 et 1894, afin d’assurer la sécurité du passage du chenal du Four. La portée de son feu est de 42 kilomètres. Le phare est électrifié en 1963 et automatisé en 1986.

Il est inauguré en 1986 à la pointe de Corsen.

Il est accolé à l’église.