Plourin

Petite commune du nord-ouest du Finistère, Plourin (1 113 habitants) est située sur le plateau du bas-Léon, à 22 kilomètres au nord-ouest de Brest.

La présence de mégalithes témoigne d’une occupation humaine du territoire au Néolithique.

Vaste paroisse primitive fondée au VIe s. par saint Budoc, Plourin englobait également à l’origine les territoires de Brélès, Landunvez, Lanildut et Porspoder. Jusqu’au Concordat de 1801 elle releva de l’ancien diocèse du Léon.

Les seigneurs de Kergroadez étaient autrefois la principale famille noble de Plourin.

Sous l’Ancien Régime, la paroisse dépendait de la sénéchaussée de Brest et Saint-Renan.

La présence de mégalithes témoigne d’une occupation humaine du territoire au Néolithique.

Vaste paroisse primitive fondée au VIe s. par saint Budoc, Plourin englobait également à l’origine les territoires de Brélès, Landunvez, Lanildut et Porspoder. Jusqu’au Concordat de 1801 elle releva de l’ancien diocèse du Léon.

Les seigneurs de Kergroadez étaient autrefois la principale famille noble de Plourin.

Sous l’Ancien Régime, la paroisse dépendait de la sénéchaussée de Brest et Saint-Renan.

Extrêmement bien travaillé, la pierre encore debout est, avec ses 8,75 m, le deuxième plus haut menhir de Bretagne, après celui de Kerloas, à Plouarzel. A 80 m, un second grand menhir incliné présente une face longue de onze m. Les deux pierres proviendraient d’une vallée située à 500 m.

Selon la légende, la pierre debout auraient été volée à une sorcière. Désireuse de se venger, celle-ci aurait raté sa cible en tentant de la détruire avec un second grand bloc de pierre.

Selon la légende, la pierre debout auraient été volée à une sorcière. Désireuse de se venger, celle-ci aurait raté sa cible en tentant de la détruire avec un second grand bloc de pierre.

Haute de 2,40 m, cette stèle fut érigée à l’âge du fer et christianisée au haut Moyen Age avec l’ajout d’une croix pattée. Retrouvée couchée au lieu-dit Pen-ar-Prat, elle fut déplacée au bourg au XXe s.

Bâti au XVIe s. par une branche cadette des Kergadiou, il se compose d’un logis Renaissance, avec tour hors œuvre, et de dépendances encadrant une cour pavée. Le colombier qui en dépendait a été détruit en 1920.

Ce petit édifice rectangulaire à chevet plat est construit en 1649 à la suite d’une épidémie de peste ayant frappé la paroisse. Pour que les malades venus prier le saint ne contaminent pas les habitants, la chapelle a été édifiée en dehors du bourg.

Aujourd’hui appelé chapelle Sainte-Anne, cet ossuaire fut bâti en 1671 et remanié en 1912.

Erigé au XVIe s., ce calvaire haut de 6 mètres présente une Vierge à l’Enfant au revers du Crucifix.

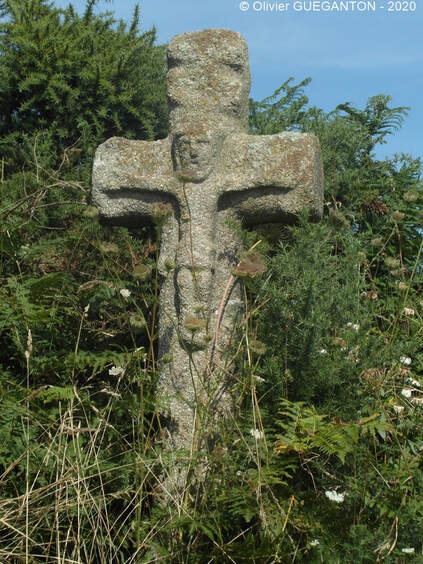

Haute de 2 mètres, elle présente des écots et un Crucifix en relief.

Construite au XVIIe s. par la famille noble des Kergroadès, cette demeure est cédée à la paroisse en 1701 et transformée en hôpital pour les pauvres (en activité jusqu’en 1952). Elle possède une tour d’angle.

Erigées au XVIIe s. au lieu-dit Saint-Charles, ces quatre colonnes en granit encadrent le gibet où les anciens seigneurs de Kergroadès (dont le château se trouve à Brélès) rendaient leur droit de haute justice. Abattues par la suite, elles furent réutilisées dans la construction d’un talus avant d’être redécouvertes en 1963.