Pontivy

Ville du nord du Morbihan, Pontivy (13 765 habitants) est située sur le Blavet et le canal de Nantes à Brest, au cœur de la Bretagne (à 52 km de Vannes, à 57 km de Lorient, à 60 km de Saint-Brieuc et à 110 km de Rennes).

La cité trouve son origine dans la fondation d’un oratoire et d’un pont sur le Blavet par saint Ivy en 680.

Afin de défendre ce pont stratégique, un premier château est construit par les Porhoët au IXe ou XIe s. La seconde forteresse est établie aux Salles vers 1128 par Alain II de Rohan, cadet de Porhoët qui avait jusque-là pour centre le fort de Castennec [aujourd’hui en Bieuzy]. Les Rohan ayant embrassé le parti de Charles de Blois, le château des Salles est détruit par les Anglais alliés de Jean de Montfort durant la guerre de Succession de Bretagne (novembre 1342). L’édifice ruiné est cédé à Eon Guillet en 1453 et trois ans plus tard les moines cordeliers obtiennent d’Alain IX de Rohan le droit d’utiliser les pierres du château pour construire leur couvent (reconstruit en 1664). Une nouvelle forteresse est bâtie par Jean II de Rohan entre 1479 et 1485.

Relevant d’abord de la paroisse primitive de Noyal-Pontivy, Pontivy acquiert son indépendance religieuse vers le XIIIe s. Au Moyen Age, elle fait partie du doyenné de Porhoët. Un hôpital, cédé aux Hospitaliers, est fondé en même temps que le château de 1128.

Aux cours des guerres de la Ligue (fin du XVIe s.), Pontivy, dont le seigneur est l’un des rares de la province à être protestant, est alliée aux partisans de la Réforme. Le duc de Mercoeur et ses alliés espagnols assiègent la cité en décembre 1589.

La vicomté de Rohan est érigée en duché-pairie en 1603, avec Pontivy pour siège. Sous l’Ancien Régime, la communauté de ville de Pontivy envoie un député aux Etats de Bretagne. Trois grandes foires et une douzaine d’autres plus petites s’y déroulent chaque année.

Des faits liés à la révolte des Bonnes rouges s’y déroulent en 1675.

Dès 1789, les habitants adhèrent au mouvement révolutionnaire et la ville, républicaine en pays chouan, est attaquée le 16 mars 1793 par des milliers de paysans, contraints finalement de refluer devant les renforts venus de Guéméné, Josselin et Loudéac en laissant des centaines d’hommes sur le terrain.

La ville devient chef-lieu de district en 1790, en charge de 32 communes, puis chef-lieu d’arrondissement (1800).

En septembre 1802, Pontivy est choisie par le consul Bonaparte pour devenir le grand centre militaire de la région, capable de faire face à une nouvelle révolte chouanne. Les plans d’une ville nouvelle, rebaptisée Napoléonville en 1804, sont alors établis, tandis que des travaux de canalisation du Blavet débutent. A la chute de l’Empire, la plupart des grands travaux sont arrêtés et la ville retrouve son ancien nom.

Renommée Napoléonville sous le Second Empire (1852-1870), la cité est visitée par Napoléon III en 1858.

Le premier train arrive en gare de Pontivy en 1866, en provenance d’Auray.

Le breton, de type haut-vannetais, est parlé à Pontivy jusque dans la première moitié du XXe s.

C’est à Pontivy qu’apparaît pour la première fois le sigle FLB (Front de libération de la Bretagne), le 2 octobre 1963.

La cité trouve son origine dans la fondation d’un oratoire et d’un pont sur le Blavet par saint Ivy en 680.

Afin de défendre ce pont stratégique, un premier château est construit par les Porhoët au IXe ou XIe s. La seconde forteresse est établie aux Salles vers 1128 par Alain II de Rohan, cadet de Porhoët qui avait jusque-là pour centre le fort de Castennec [aujourd’hui en Bieuzy]. Les Rohan ayant embrassé le parti de Charles de Blois, le château des Salles est détruit par les Anglais alliés de Jean de Montfort durant la guerre de Succession de Bretagne (novembre 1342). L’édifice ruiné est cédé à Eon Guillet en 1453 et trois ans plus tard les moines cordeliers obtiennent d’Alain IX de Rohan le droit d’utiliser les pierres du château pour construire leur couvent (reconstruit en 1664). Une nouvelle forteresse est bâtie par Jean II de Rohan entre 1479 et 1485.

Relevant d’abord de la paroisse primitive de Noyal-Pontivy, Pontivy acquiert son indépendance religieuse vers le XIIIe s. Au Moyen Age, elle fait partie du doyenné de Porhoët. Un hôpital, cédé aux Hospitaliers, est fondé en même temps que le château de 1128.

Aux cours des guerres de la Ligue (fin du XVIe s.), Pontivy, dont le seigneur est l’un des rares de la province à être protestant, est alliée aux partisans de la Réforme. Le duc de Mercoeur et ses alliés espagnols assiègent la cité en décembre 1589.

La vicomté de Rohan est érigée en duché-pairie en 1603, avec Pontivy pour siège. Sous l’Ancien Régime, la communauté de ville de Pontivy envoie un député aux Etats de Bretagne. Trois grandes foires et une douzaine d’autres plus petites s’y déroulent chaque année.

Des faits liés à la révolte des Bonnes rouges s’y déroulent en 1675.

Dès 1789, les habitants adhèrent au mouvement révolutionnaire et la ville, républicaine en pays chouan, est attaquée le 16 mars 1793 par des milliers de paysans, contraints finalement de refluer devant les renforts venus de Guéméné, Josselin et Loudéac en laissant des centaines d’hommes sur le terrain.

La ville devient chef-lieu de district en 1790, en charge de 32 communes, puis chef-lieu d’arrondissement (1800).

En septembre 1802, Pontivy est choisie par le consul Bonaparte pour devenir le grand centre militaire de la région, capable de faire face à une nouvelle révolte chouanne. Les plans d’une ville nouvelle, rebaptisée Napoléonville en 1804, sont alors établis, tandis que des travaux de canalisation du Blavet débutent. A la chute de l’Empire, la plupart des grands travaux sont arrêtés et la ville retrouve son ancien nom.

Renommée Napoléonville sous le Second Empire (1852-1870), la cité est visitée par Napoléon III en 1858.

Le premier train arrive en gare de Pontivy en 1866, en provenance d’Auray.

Le breton, de type haut-vannetais, est parlé à Pontivy jusque dans la première moitié du XXe s.

C’est à Pontivy qu’apparaît pour la première fois le sigle FLB (Front de libération de la Bretagne), le 2 octobre 1963.

Le château actuel, dit « des Rohan », est une reconstruction de la fin du XVe s. Attestée au XIIe s. en contrebas du château actuel, la fortification primitive « des Salles », qui appartenait à la famille de Porhoët, avait été prise et ruinée par les Anglais en 1342, pendant la guerre de Succession de Bretagne. Au milieu du XVe s., le vicomte Alain IX de Rohan autorise la construction d’un monastère de Cordeliers à l’emplacement de ce site site mais une vingtaine d’années plus tard son fils Jean II, opposant du duc François II, décide au contraire de faire reconstruire sur une colline voisine une puissante forteresse qui pourra lui servir de résidence à Pontivy.

Le château est alors bâti entre 1479 et 1485 selon un plan quadrangulaire (90 mètres sur 75 tours). Comportant deux ponts-levis, il est flanqué à chaque angle de quatre grandes tours circulaires, dont la plus importante possède une circonférence de 60 m (avec des murs de 3 à 3,5 m d’épaisseur), reliées entre elles par une courtine à mâchicoulis de 18 à 20 m de haut. De la construction d’origine seuls deux corps de logis subsistent, côtés ouest et nord.

En 1488, l’ouvrage est occupé par les troupes de François II avant d’être restitué à son propriétaire à la suite de la défaite bretonne à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, la même année. Le roi François Ier y séjourne le en 1518.

La chapelle de la forteresse abrite l’église réformée de Pontivy, établie par Henri Ier, entre 1562 et 1682. Les troupes catholiques de la Ligue (duc de Mercoeur) assiègent et prennent l’ouvrage en décembre 1589.

Le château devient en 1603 le centre principal du duché de Rohan. De nombreux réaménagements du site ont lieu aux XVIIe et XVIIIe s. Le logis seigneurial est notamment remanié au XVIIIe s. En 1794, le château est saisi comme bien national et abrite par la suite le tribunal et la sous-préfecture. En 1801, le général Bernadotte, chargé de lutter contre les chouans, y installe son quartier général.

En 1802, le duc de Rohan, ruiné, vend un grand nombre de ses possessions, dont le château de Pontivy, à Louis Henri Janzé, ancien fermier général du duché, qui le revend en 1814 au duc Alexandre de Rohan.

Le tribunal et la sous-préfecture quittent le château en 1839, tandis que les Sœurs de Kermaria y établissent une école de filles de 1841 à 1884. En 1857, le duc Fernand de Rohan-Chabot cède la propriété des lieux aux religieuses pour la somme de 18 000 francs.

Ayant racheté leur château en 1876, la famille de Rohan loue les lieux à partir de la fin du XIXe s.

Au début du XXe s., le château est ruiné, à l’abandon. En septembre 1939, il est réquisitionné par l'armée et sert de caserne à des troupes polonaises. En 1940, le Comité national breton, formé par des membres du PNB, y déclare l’indépendance de la Bretagne.

En 1951, la duchesse de Rohan décide de louer le château à la municipalité, pour une durée de 99 ans et un loyer d’un franc par an, la ville devant prendre en charge tous les travaux d’entretien et de réfection.

Restauré à partir de 1955 et ouvert au public en 1972, le château est classé monument historique le 30 décembre 1953.

En 2014, les fortes précipitations de la tempête Petra entraînent l’effondrement d’une partie de la courtine sud. Le 16 octobre 2015, Josselin de Rohan fait définitivement don du château à la Ville pour un euro symbolique.

Le château est alors bâti entre 1479 et 1485 selon un plan quadrangulaire (90 mètres sur 75 tours). Comportant deux ponts-levis, il est flanqué à chaque angle de quatre grandes tours circulaires, dont la plus importante possède une circonférence de 60 m (avec des murs de 3 à 3,5 m d’épaisseur), reliées entre elles par une courtine à mâchicoulis de 18 à 20 m de haut. De la construction d’origine seuls deux corps de logis subsistent, côtés ouest et nord.

En 1488, l’ouvrage est occupé par les troupes de François II avant d’être restitué à son propriétaire à la suite de la défaite bretonne à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, la même année. Le roi François Ier y séjourne le en 1518.

La chapelle de la forteresse abrite l’église réformée de Pontivy, établie par Henri Ier, entre 1562 et 1682. Les troupes catholiques de la Ligue (duc de Mercoeur) assiègent et prennent l’ouvrage en décembre 1589.

Le château devient en 1603 le centre principal du duché de Rohan. De nombreux réaménagements du site ont lieu aux XVIIe et XVIIIe s. Le logis seigneurial est notamment remanié au XVIIIe s. En 1794, le château est saisi comme bien national et abrite par la suite le tribunal et la sous-préfecture. En 1801, le général Bernadotte, chargé de lutter contre les chouans, y installe son quartier général.

En 1802, le duc de Rohan, ruiné, vend un grand nombre de ses possessions, dont le château de Pontivy, à Louis Henri Janzé, ancien fermier général du duché, qui le revend en 1814 au duc Alexandre de Rohan.

Le tribunal et la sous-préfecture quittent le château en 1839, tandis que les Sœurs de Kermaria y établissent une école de filles de 1841 à 1884. En 1857, le duc Fernand de Rohan-Chabot cède la propriété des lieux aux religieuses pour la somme de 18 000 francs.

Ayant racheté leur château en 1876, la famille de Rohan loue les lieux à partir de la fin du XIXe s.

Au début du XXe s., le château est ruiné, à l’abandon. En septembre 1939, il est réquisitionné par l'armée et sert de caserne à des troupes polonaises. En 1940, le Comité national breton, formé par des membres du PNB, y déclare l’indépendance de la Bretagne.

En 1951, la duchesse de Rohan décide de louer le château à la municipalité, pour une durée de 99 ans et un loyer d’un franc par an, la ville devant prendre en charge tous les travaux d’entretien et de réfection.

Restauré à partir de 1955 et ouvert au public en 1972, le château est classé monument historique le 30 décembre 1953.

En 2014, les fortes précipitations de la tempête Petra entraînent l’effondrement d’une partie de la courtine sud. Le 16 octobre 2015, Josselin de Rohan fait définitivement don du château à la Ville pour un euro symbolique.

Construite 1770 par la corporation des artisans de la ville, elle a remplacé un précédent édifice bâti en 1672 et tombé en ruines. C’est à cet emplacement que saint Ivy aurait établi son oratoire à la fin du VIIe s. La chapelle a été restaurée de 1984 à 1989.

Construite en 1578 par un conseiller au Parlement de Bretagne, Jean de Roscoët, elle possède une tourelle en encorbellement couverte en poivrière.

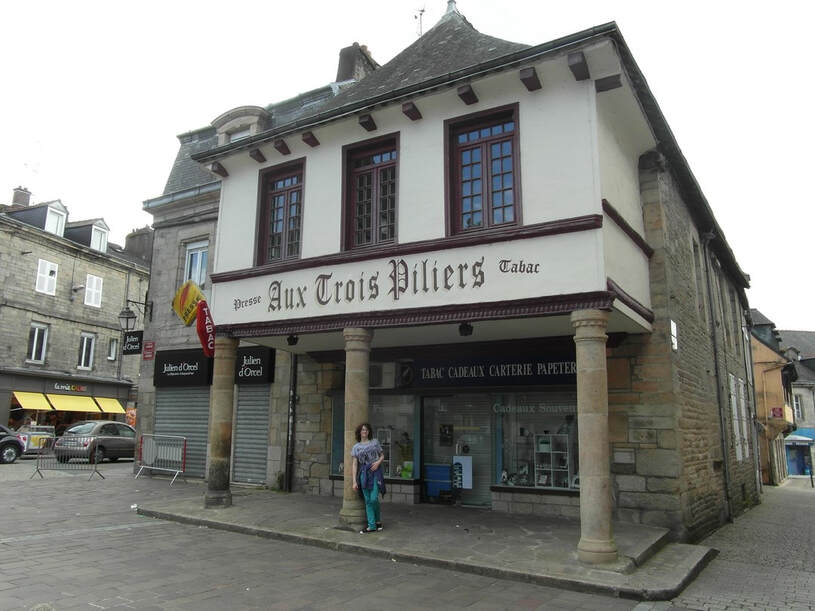

Située place du Martray, elle est construite au XVe ou au XVIe s. Les trois piliers supportant l’avant-tablier à pans de bois sont réalisés en granit rose.

Selon la date inscrite sur le fronton de la porte, cette belle demeure de style Renaissance aurait été bâtie en 1577 par René II de Rohan. Elle a été restaurée en 2001.

Construite en 1624, elle a conservé sa façade avec colombage à l’étage.

Cette demeure à colombages a vu naître le sculpteur Joseph Le Goff en 1832.

Cette maison d’angle à colombages date de 1624.

Le bâtiment de style néoclassique a été construit entre 1805 et 1846.

Détruites en 1842, les vieilles halles en bois seigneuriales des Rohan sont remplacés par un bâtiment de style Empire, construit de 1843 à 1846 et destiné à un double usage. Les nouvelles halles ouvrent en 1848 et le théâtre à l’étage en 1849. Restauré en 1934, l’édifice abrite le cinéma Rex de 1935 à 2000.

Portant des légumes dans son tablier, cette jeune femme est l’œuvre du célèbre sculpteur René Quillivic.

Réalisée par Armel Beaufils, cette statue est surnommée le « Mouton blanc ».

Inaugurée en 1896 par le président Félix Faure, cette colonne commémore l’union en janvier 1790 des villes de Bretagne et d’Anjou contre les ennemis de la Révolution. Cette fédération bretonne-angevine, la seconde de France, fut à l’origine de la grande fête de la fédération nationale organisée à Paris, place du Champ-de-Mars, le 14 juillet 1790. Sur le socle, un bas-relief dépeint de jeunes volontaires prêtant serment le 19 janvier 1790 dans l’église Notre-Dame-de-Joie. Conçu par les architectes Edouard et Jules Deperthes, le monument était également orné à l’origine d’une statue en bronze représentant un génie

Réalisée en bronze et conçue par le sculpteur Ernest Diosi, cette statue a d’abord été inaugurée en 1939 dans le village algérien de Lourmel. Comme de nombreux autres monuments d’origine française, elle est rapatriée en France en 1962 et installée en 1963 à Pontivy. En 1994, elle est déplacée du square Langlais à la place Aristide-Briand, à l’emplacement de la première oeuvre dédiée au général de Lourmel (installée en 1861 et durant la Seconde Guerre mondiale). Aide de camp de Napoléon III, le général Le Normand de Lourmel est né à Pontivy en 1811 et mort au siège de Sébastopol (1854).

Installé en 1922 près du cimetière, il est transféré en 1958 sur la place du Souvenir. La femme en prière, encadrée par deux gisants, a été sculptée par Gaston Schweitzer.