Porspoder

Commune du nord-ouest du Finistère, Porspoder (1 609 habitants) se trouve en Bas-Léon, à 28 kilomètres au nord-ouest de Brest.

Située à la limite des eaux de l’Atlantique et de la Manche, la commune possède plusieurs petits ports (Melon, Mazou, Coatéozen).

Habitée depuis l’époque préhistorique, comme en témoigne les nombreux mégalithes, Porspoder est issue du démembrement de la paroisse primitive de Plourin. Venant de Grande-Bretagne, le moine gallois (saint) Budoc y aurait débarqué au Ve s.

Fuyant Cromwell et les parlementaires, la reine d’Angleterre Henriette débarqua au port de Melon le 25 juillet 1644.

Devenue paroisse au XVIIe s. et commune en 1790, Porspoder fut d’abord incluse dans le canton de Brélès (aujourd’hui disparu et rattaché à Ploudalmézeau). En 1869, elle perdit le port de l’Aber (aujourd’hui en Lanildut), mais annexa en 1970-1971 la toute petite commune rurale de Larret (143 habitants).

Située à la limite des eaux de l’Atlantique et de la Manche, la commune possède plusieurs petits ports (Melon, Mazou, Coatéozen).

Habitée depuis l’époque préhistorique, comme en témoigne les nombreux mégalithes, Porspoder est issue du démembrement de la paroisse primitive de Plourin. Venant de Grande-Bretagne, le moine gallois (saint) Budoc y aurait débarqué au Ve s.

Fuyant Cromwell et les parlementaires, la reine d’Angleterre Henriette débarqua au port de Melon le 25 juillet 1644.

Devenue paroisse au XVIIe s. et commune en 1790, Porspoder fut d’abord incluse dans le canton de Brélès (aujourd’hui disparu et rattaché à Ploudalmézeau). En 1869, elle perdit le port de l’Aber (aujourd’hui en Lanildut), mais annexa en 1970-1971 la toute petite commune rurale de Larret (143 habitants).

Il comprend trois supports et une table.

Ces deux menhirs dressés et deux autres couchés à proximité sont les derniers vestiges d’un alignement orienté sur le lever solaire du solstice d’été.

Il mesure 6,50 mètres de haut.

Elevée à l’âge du fer, elle est surmontée d’une croix au haut Moyen Age. Quadrangulaire, elle domine la fontaine de la chapelle Saint-Ourzal, point d’eau probablement lieu d’un culte gaulois dans l’Antiquité.

Comme la précédente, cette pierre dressée à l’époque celtique s’est vu ajouter une croix à l’époque médiévale.

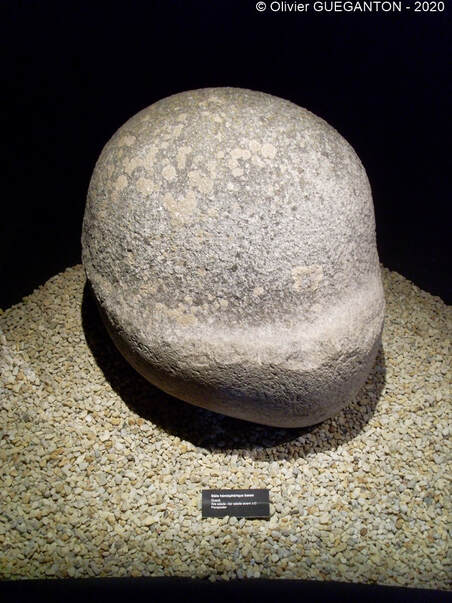

Aujourd’hui exposée au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec, elle date de la période gauloise (entre le IVe et le Ier s. avant J.-C.).

Située à l’emplacement d’un lieu de culte païen, elle est construite au XVIe s. comme église du village de Larret (paroisse indépendante jusqu’en 1810). Elle est remaniée en 1729. Autrefois, un cimetière entourait l’édifice. On y trouve l’écu des du Chastel et, au-dessus de la porte occidentale, celui des Autret de Kerguiabo.

Fondée par les seigneurs de Kermenou en 1639, elle faisait autrefois l’objet d’un important pèlerinage attirant les marins et leurs épouses.

Situé dans l’enclos paroissial, entre l’église et la mer, cet édifice était également appelé autrefois chapelle Notre-Dame. Transformée en salle de catéchisme au XIXe s., elle abrite de nos jours des expositions artistiques.

Haute de 4 mètres, elle est élevée au XVe s. Le Crucifix surmonte un écu aux trois chevrons.

Elle est située en contrebas de la chapelle Saint-Léonor. Son eau, qui avait autrefois la réputation de guérir les maladies des yeux, s’écoule dans un petit lavoir.

Réaménagée au XIXe ou au XXe s., elle faisait autrefois l’objet d’une intense vénération. Boire de son eau avait la vertu de permettre de trouver un mari ou une épouse, tandis que les mères plongeaient à trois reprises leurs enfants dans le bassin pour avancer l’âge du premier pas. Les paysans venaient également y demander une bonne récolte et les femmes de marins le retour de leur mari.

Construit au XVIe s., il présente au-dessus de sa porte un écu mi-parti de Kermenou (à gauche) et de Gourio (à droite).

Construit entre le XVIIe et le XVIIIe s., il accueillit des miliciens gardes-côtes et des douaniers.

Située au cœur de la tradition goémonière bas-bretonne, Porspoder abrite toujours les vestiges des anciens fours à goémon. Biens exposés au vent, ces tranchées servirent jusque dans les années 1950 à brûler les algues afin de récolter des pains de soude, puis de l'iode (200 kilos de goémon donnaient 40 kilos de soude et 200 à 600 g d'iode).

Cette plaque, installée sur l’un des murs de l’enclos de la chapelle Saint-Léonor, indique les noms des habitants de la petite commune de Larret morts durant la Grande Guerre.