Primelin

Petite commune du Sud-Finistère, Primelin (744 habitants) se trouve dans le Cap-Sizun, sur la baie d’Audierne, à 42 kilomètres à l’ouest de Quimper.

Située sur la route menant d’Audierne à la pointe du Raz, elle abrite deux petits ports (Porstarz et le Loc’h).

La présence d’un dolmen témoigne d’une occupation ancienne du territoire. Mentionnée pour la première fois en 1368, Primelin est un démembrement de la paroisse primitive de Plogoff. La région aurait été évangélisée au Ve s. par le Gallois saint Primel, puis, au siècle suivant, saint Tugen aurait établi son ermitage à l’emplacement de l’actuelle chapelle portant son nom. Une grande partie des dons de celle-ci fut cédée en 1118 à l’abbaye tourangelle de Marmoutier par l’évêque de Quimper. La seigneurie principale était celle de Lézurec.

Une certain développement économique se produisit au XIXe s. : création d’une conserverie de petits pois et des viviers de Porstarz.

Située sur la route menant d’Audierne à la pointe du Raz, elle abrite deux petits ports (Porstarz et le Loc’h).

La présence d’un dolmen témoigne d’une occupation ancienne du territoire. Mentionnée pour la première fois en 1368, Primelin est un démembrement de la paroisse primitive de Plogoff. La région aurait été évangélisée au Ve s. par le Gallois saint Primel, puis, au siècle suivant, saint Tugen aurait établi son ermitage à l’emplacement de l’actuelle chapelle portant son nom. Une grande partie des dons de celle-ci fut cédée en 1118 à l’abbaye tourangelle de Marmoutier par l’évêque de Quimper. La seigneurie principale était celle de Lézurec.

Une certain développement économique se produisit au XIXe s. : création d’une conserverie de petits pois et des viviers de Porstarz.

Haute de 2,5 m, cette pierre fut dressée à l’âge du fer.

En dépit de son nom, ce vestige voisinant la chapelle Saint-Théodore n’est pas un mégalithe du Néolithique mais un petit coffre de l’âge du bronze ancien. Plusieurs éléments de la construction initiale ont disparu.

Construite en 1672 par le doyen de Cap Sizun, le recteur Pérennes, elle fut restaurée à la fin du XIXe s.

Construit en 1856, ce petit édifice surmonté d’un clocheton à dôme a été restauré en 1958.

Elevé dans le cimetière de la chapelle en 1821, ce calvaire a remplacé la croix précédente, dressée en 1674 et détruite par la révolutionnaire en 1794. Les statues installées sur le socle (pietà, saint Jean, la Vierge, sainte Madeleine, saint Pierre) proviendraient d’un autre calvaire encore plus ancien (XIIIe s. probablement). On peut y lire une inscription mentionnant les noms de deux personnes (P. Friant et M. Priol).

Haute de 4 mètres, elle est réalisée lors d’une première mission en 1889 puis refaite à l’occasion d’une seconde en 1938.

Il date de 1939.

Située à une centaine de mètres de la chapelle du même nom, elle est close par un petit muret. Son eau passe sous la route pour s’écouler dans un lavoir.

Il est alimenté par l’eau de la fontaine voisine.

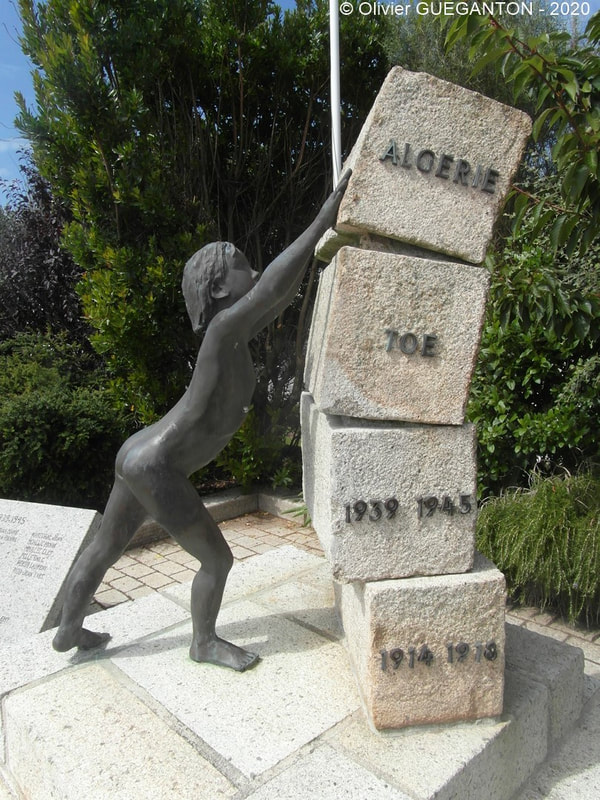

Inaugurée le 11 novembre 1994, cette œuvre résolument pacifiste (ce qui contraste avec la plupart des autres monuments aux morts) est due à Véronique Millour et Philippe Meffroy. On y voit un enfant ébranlant un mur symbolisant les guerres du passé.