Quintin

Gros bourg du centre des Côtes-d’Armor, Quintin (2 834 habitants) est située à dix-huit kilomètres au sud-ouest de Saint-Brieuc.

La présence de mégalithes atteste d’une occupation humaine du territoire dès le Néolithique. Dans l’Antiquité, celui-ci est traversé par la voie romaine Carhaix-Alet.

Démembrement de la paroisse primitive de Plaintel, le village de Quintin naît à la suite de l’établissement à la fin du XIIe s. d’un château sur le gué du Gouët par Geoffroy Ier Boterel, fils du comte de Penthièvre. A l’origine, le centre de la localité était situé au Vieux-Bourg.

Se développant et s’enrichissant grâce au commerce de la toile de lin, Quintin, qui a le titre de ville (1409), devient un comté, puis le siège d’une baronnie (1451). Malgré ses fortifications, elle est ravagée en 1487 et à nouveau par les ligueurs en 1589 et 1592.

Les Coligny introduisent le protestantisme à Quintin à en 1576.

Durement affectée pendant un certains temps, l’économie locale se relève aux XVIIe et XVIIIe s., les toiles fines, appelées des « Quintin », se retrouvant exportées jusqu’en Amérique du Sud, mais la Révolution ruinera cette activité. Cette période de prospérité entraîne la fondation de nombreux couvents (Carmes en 1619, Ursulines en 1707, etc.

Sous l’Ancien Régime, la paroisse de Quintin, qui envoie des députés aux Etats de Bretagne, relève du diocèse de Saint-Brieuc et a pour succursale Le Foeil. La ville est un centre de haute justice seigneuriale, disposant d’un sénéchal, d’un lieutenant et de juges.

En 1789, Quintin devient chef-lieu de département et une Garde nationale y est établie en décembre 1791, ce qui n’empêche la ville d’être envahie par les chouans de Pontbellanger le 22 juillet 1795.

En 1837, la commune s’agrandit de sept villages aux dépens de Saint-Brandan.

La présence de mégalithes atteste d’une occupation humaine du territoire dès le Néolithique. Dans l’Antiquité, celui-ci est traversé par la voie romaine Carhaix-Alet.

Démembrement de la paroisse primitive de Plaintel, le village de Quintin naît à la suite de l’établissement à la fin du XIIe s. d’un château sur le gué du Gouët par Geoffroy Ier Boterel, fils du comte de Penthièvre. A l’origine, le centre de la localité était situé au Vieux-Bourg.

Se développant et s’enrichissant grâce au commerce de la toile de lin, Quintin, qui a le titre de ville (1409), devient un comté, puis le siège d’une baronnie (1451). Malgré ses fortifications, elle est ravagée en 1487 et à nouveau par les ligueurs en 1589 et 1592.

Les Coligny introduisent le protestantisme à Quintin à en 1576.

Durement affectée pendant un certains temps, l’économie locale se relève aux XVIIe et XVIIIe s., les toiles fines, appelées des « Quintin », se retrouvant exportées jusqu’en Amérique du Sud, mais la Révolution ruinera cette activité. Cette période de prospérité entraîne la fondation de nombreux couvents (Carmes en 1619, Ursulines en 1707, etc.

Sous l’Ancien Régime, la paroisse de Quintin, qui envoie des députés aux Etats de Bretagne, relève du diocèse de Saint-Brieuc et a pour succursale Le Foeil. La ville est un centre de haute justice seigneuriale, disposant d’un sénéchal, d’un lieutenant et de juges.

En 1789, Quintin devient chef-lieu de département et une Garde nationale y est établie en décembre 1791, ce qui n’empêche la ville d’être envahie par les chouans de Pontbellanger le 22 juillet 1795.

En 1837, la commune s’agrandit de sept villages aux dépens de Saint-Brandan.

La « Roche-Longue » mesure 7,50 m de haut.

Dernière porte survivante des anciens remparts de Quintin, elle est percée au XVe s. L’entrée est encadrée par deux tours. La tour surmontée d’un toit à poivrière est remaniée au XVIIIe s. afin d’accueillir les archives et chartes autrefois abritées au château.

Aujourd’hui transformé en cabinet médical, après avoir servi un temps de garage au milieu du XXe s., cet édifice date de la fin du XIVe s. ou du début du XVe s.

Construite en 1606 à l’emplacement où saint Yves se serait arrêtée au XIIIe s., la chapelle est restaurée en 1701. C’est de cet édifice que part la procession aux flambeaux organisée le vendredi saint en souvenir du passage dans la ville de saint Vincent Ferrier.

Il date du XVIIe s.

Elevée au XVe s., elle présente une Vierge couronnée au revers du Crucifix.

Cette fontaine miraculeuse est construite au début du XVe s. sous l’autel de la chapelle Notre-Dame-d’entre-les-Portes, située en haut de la Grande Rue. A la destruction de celle-ci, au début du XXe s., la fontaine est transférée à son emplacement actuel. La statue, représentant la Vierge couronnée par des anges, étaient autrefois peinte.

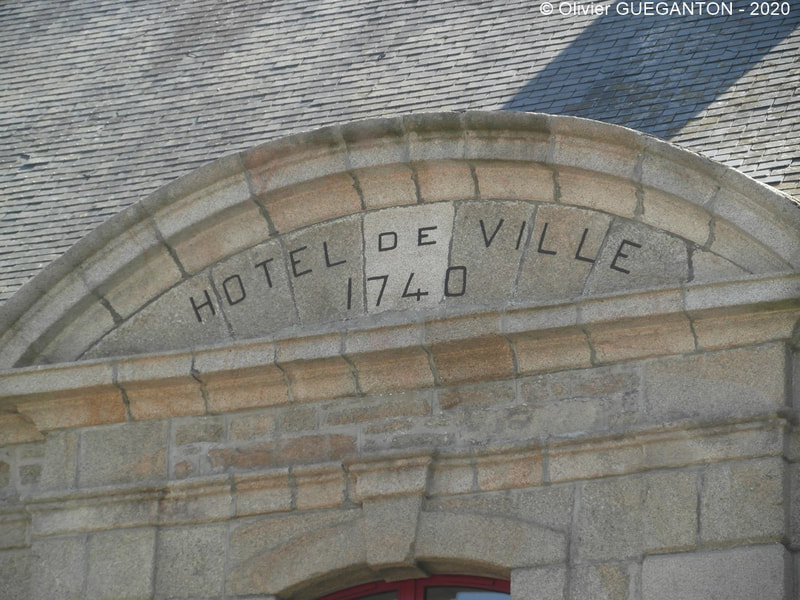

Cet hôtel particulier, construit en 1740, est acheté par la ville en 1816.L’hôtel de ville précédent, bâti au XVIe s., avait été détruit en 1751 et jusqu’en 1777 les réunions de la municipalité se déroulèrent dans l’une des salles du château.

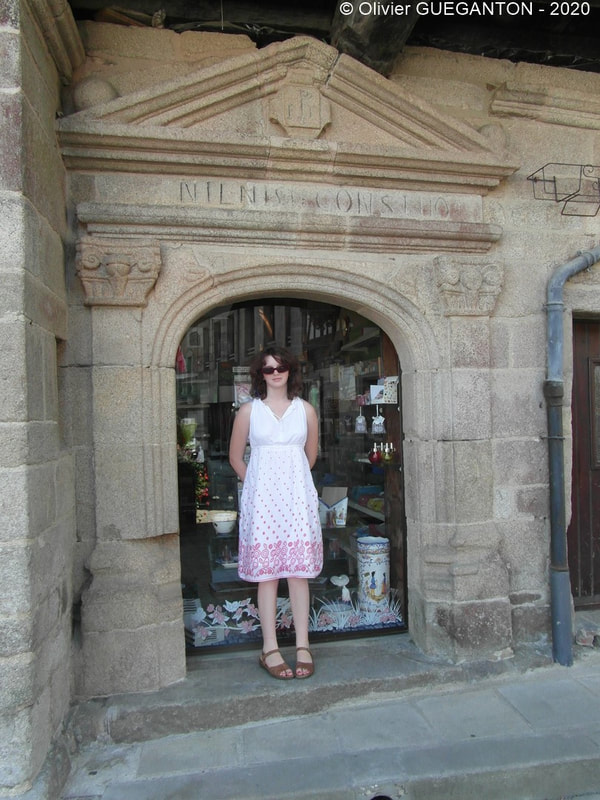

Construite en 1564, elle a conservé sa façade à pans de bois en encorbellement. Surmonté d’un fronton surbaissé, l’ancienne porte de droite sert de fenêtre depuis le XVIIe s.

On trouve accolée à la maison une « pierre des Bannis », qui servait autrefois pour les annonces publiques prononcées par le héraut.

On trouve accolée à la maison une « pierre des Bannis », qui servait autrefois pour les annonces publiques prononcées par le héraut.

Cette belle demeure à pans de bois et colonnes au rez-de-chaussée date du XVIe s.

Situé au n°6, place 1830, cet hôtel particulier a été construit au XVIIe s. par les Le Poulain, une riche famille d’avocats.

Située près de la collégiale, au n°7 de la rue Notre-Dame, cette demeure est construite au début du XVIIe s. Au déclenchement de la Révolution, elle accueillait encore douze chanoines.

Voisine du logis des chanoines, elle date de la même époque.

Elle date de 1783.

Réalisée par Elie Le Goff père (dont les trois fils furent tués durant la Première Guerre mondiale), l’œuvre représente une mère assise montrant à son fils le médaillon de son père mort à la guerre.