Roscoff

Située à 25 kilomètres au nord-ouest de Morlaix, face à l’île de Batz, Roscoff (3 550 habitants) possède 14 kilomètres de côtes et quelques belles plages.

Démembrement de la paroisse primitive de Plouénan ou de Plougoulm, la cité se tourne tout naturellement vers la mer, d’abord comme simple avant-port de Saint-Pol-de-Léon. Le port est ainsi une cible de choix pour les Vikings ou le traditionnel ennemi anglais, comme en 1375 et 1387 ; Vauban y fait édifier les forts de La Croix (aujourd’hui détruit) et du Bloscon. C’est à Roscoff que la jeune princesse écossaise Marie Stuart, six ans, débarque le 15 août 1548 pour épouser le Dauphin François.

l’origine simples rouliers pour les commerçants étrangers, les capitaines roscovites commercent pour leur propre compte dans la seconde moitié du XVIe s. Port de contrebande et de corsaire à la fin du XVIIIe s., Roscoff se sépare de Saint-Pol-de-Léon sous la Révolution. Avec un port moins actif, la cité se tourne vers la terre et connaît au XIXe s. l’aventure des « johnnies », ces petits commerçants roscovites traversant la Manche pour vendre leurs oignons rosés en Angleterre.

Le développement de la ville s’accélère à la fin de ce siècle, grâce notamment à la création du laboratoire de la station biologique (1872) et, surtout, avec la fondation par le docteur Bagot de l’institut marin de Rock Roum, le premier établissement de thalassothérapie en Europe. Enfin, en 1972, la naissance de la Britanny Ferries crée une liaison quotidienne entre l’Angleterre et le continent.

Démembrement de la paroisse primitive de Plouénan ou de Plougoulm, la cité se tourne tout naturellement vers la mer, d’abord comme simple avant-port de Saint-Pol-de-Léon. Le port est ainsi une cible de choix pour les Vikings ou le traditionnel ennemi anglais, comme en 1375 et 1387 ; Vauban y fait édifier les forts de La Croix (aujourd’hui détruit) et du Bloscon. C’est à Roscoff que la jeune princesse écossaise Marie Stuart, six ans, débarque le 15 août 1548 pour épouser le Dauphin François.

l’origine simples rouliers pour les commerçants étrangers, les capitaines roscovites commercent pour leur propre compte dans la seconde moitié du XVIe s. Port de contrebande et de corsaire à la fin du XVIIIe s., Roscoff se sépare de Saint-Pol-de-Léon sous la Révolution. Avec un port moins actif, la cité se tourne vers la terre et connaît au XIXe s. l’aventure des « johnnies », ces petits commerçants roscovites traversant la Manche pour vendre leurs oignons rosés en Angleterre.

Le développement de la ville s’accélère à la fin de ce siècle, grâce notamment à la création du laboratoire de la station biologique (1872) et, surtout, avec la fondation par le docteur Bagot de l’institut marin de Rock Roum, le premier établissement de thalassothérapie en Europe. Enfin, en 1972, la naissance de la Britanny Ferries crée une liaison quotidienne entre l’Angleterre et le continent.

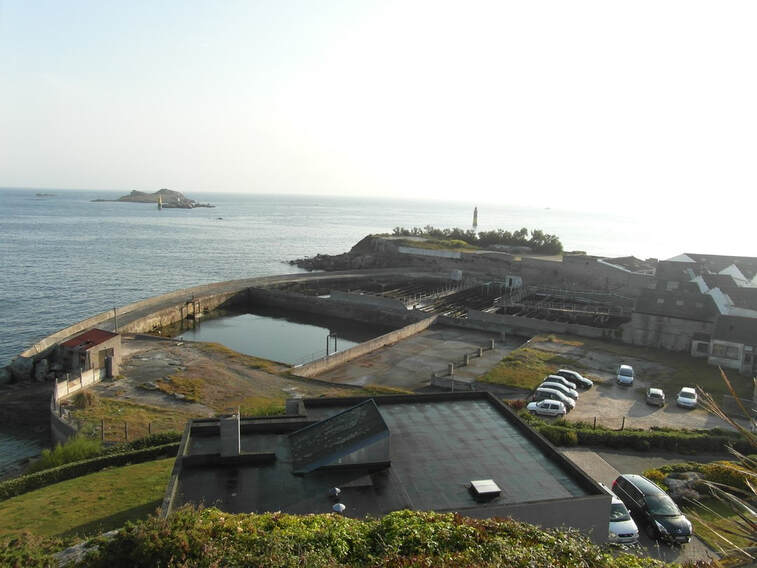

Construit en 1694 en contrebas de la chapelle Sainte-Barbe sur ordre de Vauban, le fort est transformé et renforcé de blockhaus par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, le site est rendu à la vie civile et devient un grand vivier.

Cette guérite fut construite à la pointe du bastion à la fin du XVIe s. ou au début du XVIe s. pour défendre le port.

Cette petite chapelle de style gothique est construite entre 1598 et 1600 pour l’hôpital pour orphelins et pauvres fondé à Roscoff en 1574 grâce à un don de l’évêque de Léon.

Dédié à saint Nicolas, le patron des marins, le bâtiment est remanié au XVIIIe s. Durant la guerre d’Indépendance américaine, des canons y furent entreposés contre la volonté du prêtre.

Dédié à saint Nicolas, le patron des marins, le bâtiment est remanié au XVIIIe s. Durant la guerre d’Indépendance américaine, des canons y furent entreposés contre la volonté du prêtre.

Elle est construite au XVIe s. ou au début du XVIIe s. sur les terres du seigneur de Kerestat. A l’origine, elle était dédiée à saint Strignon. Sa situation entre Roscoff et Saint-Pol-de-Léon amena les marins des deux villages à venir y prier avant de partir en mer.

Cette petite chapelle fut édifiée en 1617 sur les hauteurs dominant l’est du port et la pointe du Bloscon. Elle était censée protéger la population des attaques de pirates.

Construit en 1640 par Louis Ronyant et Françoise Marzin, dame de Kerugant, ce petit édifice privé fut entièrement vidé par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Rachetée par la Commune en 1967, la chapelle servit d’abord d’office de tourisme avant de devenir salle d’exposition.

Construit au XVIe s. comme premier ossuaire de l’enclos paroissial, cet édifice a été transformé en chapelle par la suite. Il présente six arcades.

Construit vers 1639 et inséré dans le mur de l’enclos paroissial, il comprend des doubles étages de baies, ce qui est unique en Bretagne. Il servit un temps d’école et de chapelle de catéchisme (à partir de 1910) ; c’est à cette occasion qu’une première porte fut percée dans l’édifice.

Vestige d’une croix du XVIIe s. retrouvé lors de travaux en 1971, ce nœud de croix est aujourd’hui exposé dans le jardin de la chapelle Sainte-Anne. Chaque face représente un personnage (saint Yves, sainte Véronique, la sainte Face, un ange) ; on y trouve la mention « Y Rollan K Borlavdi sa Fam fet faire la cru 1619 ».

Cette œuvre du sculpteur Kerguiduff, de Taulé, a été érigée en 1951. On peut y lire l’inscription « Donnez-nous la paix ».

Elle se trouve près du phare

Il est situé au sud du bourg, à quelques centaines de mètres de la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.

Construite au XVIe s., cette demeure d’armateur fut détruite en 1592 par le célèbre bandit La Fontenelle et reconstruite au début du XVIIe s.

Elle a été bâtie au XVIe s. par un riche armateur, Christian Le Pape.

Située au 19, rue de l’Amiral-Réveillère, elle fut édifiée à la fin du XVIe s. Selon une tradition douteuse, elle aurait abrité la reine d’Ecosse et de France Marie Stuart.

Elle est construite près de l’église au début du XXe s. Sur la façade figurent des représentations de figures locales, comme les johnnies.

Sculpté au-dessus de l’une des fenêtres, un monstre évoque le dragon de l’île de Batz que saint Paul Aurélien força à se jeter à la mer.

Sculpté au-dessus de l’une des fenêtres, un monstre évoque le dragon de l’île de Batz que saint Paul Aurélien força à se jeter à la mer.

Réalisée en 1603, elle décore la façade la plus ancienne maison de cette rue, autrefois appelée « rue des Perles ».

L’association d’aide aux marins pêcheurs bretons fut fondée par Jacques de Thézac pour accueillir et occuper les marins en escale et surtout éviter qu’ils passent trop de temps dans les tavernes des ports.

Le premier des 15 abris ouvrit ses portes en 1900 sur l’île de Sein. Celui de Roscoff fut établi en 1909 près de la station de sauvetage grâce au financement d’une Brestoise, Mme Kernéis.

Le premier des 15 abris ouvrit ses portes en 1900 sur l’île de Sein. Celui de Roscoff fut établi en 1909 près de la station de sauvetage grâce au financement d’une Brestoise, Mme Kernéis.

Cette première digue fut construite de 1741 à 1742 par Portenoire et Sioch’an afin de protéger des tempêtes le port construit à l’est de la pointe de la Croix après la guerre de Cent Ans.

Les embrasures et les quelque canons de la digue démontrent également une certaine utilité contre les Anglais. Devenus inutiles après 1815, ils servirent de bittes d’amarrage. Le premier canon date de 1808.

Les embrasures et les quelque canons de la digue démontrent également une certaine utilité contre les Anglais. Devenus inutiles après 1815, ils servirent de bittes d’amarrage. Le premier canon date de 1808.

Cet embarcadère, long de 580 mètres, a été bâti entre 1967 et 1969 pour permettre l’accès à marée basse des navettes reliant le port de Roscoff à l’île de Batz.

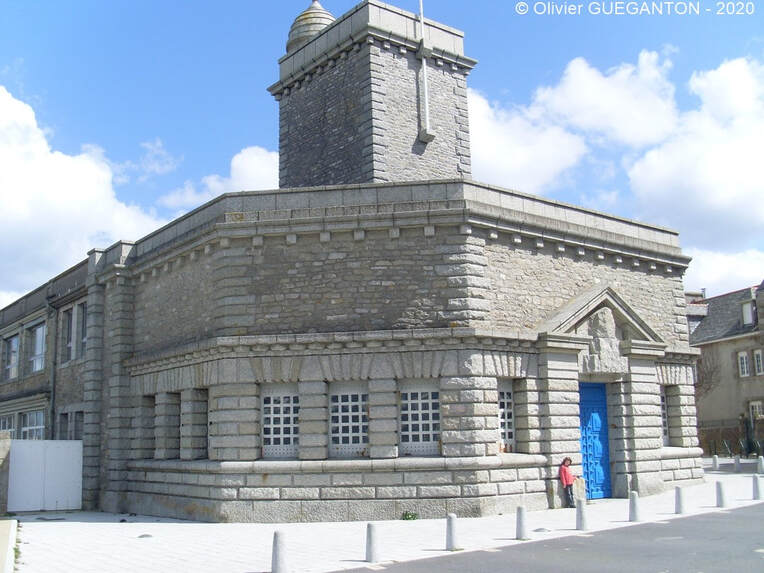

Haute de 24 mètres, cette tour carrée est établie en ville, sur les quais, pour remplacer un feu plus ancien (établi en 1884), à la portée jugée insuffisante. Construit entre 1915 et 1917, le phare n’est cependant en service qu’en 1934. Il est automatisé en 2002.

Créé en 1872, le laboratoire de zoologie expérimentale devint un aquarium ouvert au public en 1952. A partir de 1953, il accueille des étudiants et chercheurs français et étrangers. L’aquarium est fermé en 2006.

Réclamée dès 1868 par le conseil municipal de Roscoff pour favoriser le transport des légumes et des produits de la mer (transportés alors en charrette vers Morlaix), la ligne ferroviaire Roscoff-Morlaix (28 km de long) n’est inaugurée que 15 ans plus tard. La gare de Roscoff est ainsi ouverte le 10 juin 1883 par la compagnie des chemins de fer de l’Ouest.

Pendant des années « le train de marée » partait à 14 h 30 de Roscoff pour que le poisson parvienne aux Halles de Paris à 4 heures du matin le lendemain.

Très fréquentée pendant une grande partie du XXe s., la ligne Morlaix-Roscoff favorise la transformation du port en une station balnéaire recherchée. Mais elle perd de la fréquentation dans les années 1980 à cause de la concurrence de la route. Les derniers trains directs vers Paris disparaissent en 1985.

Au XXIe s., la voie devient surtout une ligne touristique fréquentée l’été.

Finalement, le trafic est suspendu en juin 2018 et l’exploitation du service de transport entre Morlaix et Roscoff est alors assurée par des autocars. La gare est définitivement fermée le 1er septembre 2019.

Pendant des années « le train de marée » partait à 14 h 30 de Roscoff pour que le poisson parvienne aux Halles de Paris à 4 heures du matin le lendemain.

Très fréquentée pendant une grande partie du XXe s., la ligne Morlaix-Roscoff favorise la transformation du port en une station balnéaire recherchée. Mais elle perd de la fréquentation dans les années 1980 à cause de la concurrence de la route. Les derniers trains directs vers Paris disparaissent en 1985.

Au XXIe s., la voie devient surtout une ligne touristique fréquentée l’été.

Finalement, le trafic est suspendu en juin 2018 et l’exploitation du service de transport entre Morlaix et Roscoff est alors assurée par des autocars. La gare est définitivement fermée le 1er septembre 2019.

Inaugurée en 1921, cette stèle comprend sur deux faces des plaques en bronze représentant un poilu et un marin. Elles ont été sculptées par René Quillivic.

Ces éléments du mur de l’Atlantique furent construits par l’occupant allemand entre 1940 et 1944.

Le vieux cimetière de Roscoff abrite la tombe d’un soldat allié mort durant la Seconde Guerre mondiale. Sur une plaque est inscrit « A la mémoire de l’aviateur néo-zélandais Frank William MCD Stout. Né le 2 décembre 1917. Mort en mer pour la cause des Alliés le 18 juin 1944 ».

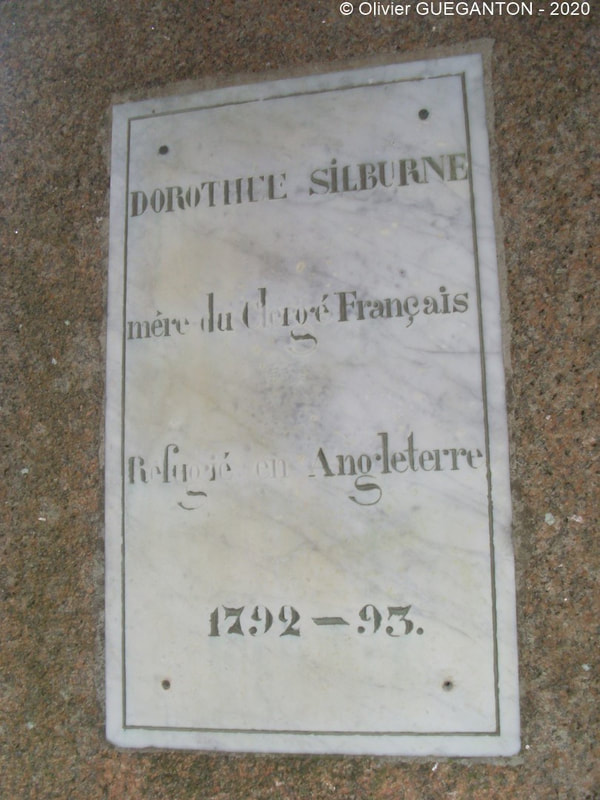

Riche catholique anglaise, elle accorda le refuge et une importante aide financière au dernier évêque de Léon, Mgr de La Marche, qui avait fui la France sous la Révolution française. Ruinée à l’issue des guerres, elle s’installa en Bretagne et reçut une pension du roi Louis XVIII. Décédée à Roscoff en 1820, elle fut inhumée dans l’enclos paroissial, près de l’ossuaire.