Saint-Brieuc

Chef-lieu du département des Côtes-d’Armor, au fond de la baie du même nom, Saint-Brieuc (46 000 habitants) est située entre Brest (à 146 km) et Rennes (à 100 km).

La présence humaine est attestée à l’âge du fer et à l’époque gallo-romaine (villas et castrum de Cesson).

Siège de l’un des neuf évêchés historiques de Bretagne, entre les pays de Goëlo (au nord-ouest) et de Penthièvre (au sud-est), la ville trouve son origine dans l’installation, vers 580, du moine gallois saint Brieuc, accompagné de quatre-vingt compagnons.

Démembrement de la paroisse primitive de Ploufragan, Saint-Brieuc ne devient siège d’évêché qu’au Xe s., tandis que la cathédrale-forteresse est bâtie après l’incendie qui ravage l’édifice précédent en 1355. En 1247, le premier saint breton canonisé par un pape est un évêque de saint Brieuc, Guillaume III Pinchon (mort en 1334).

Saint-Brieuc se trouve en région bretonnante jusque vers 1200 environ.

Au XIVe s., la guerre de Succession de Bretagne touche durement la ville et le duc Jean IV doit édifier le donjon de Cesson.

La fin du Moyen Age et l’Ancien Régime est une époque de prospérité pour la ville, dont le commerce s’affirme outre-Manche. Dans le même temps, les marins locaux participent à la « Grande Pêche » à la morue à Terre-Neuve. Au XVIIe s., des fortifications sont bâties (1626) et divers ordres religieux s’installent dans la cité.

Saint-Brieuc conserve quarante-cinq maisons à colombage. La plus ancienne maison de Saint-Brieuc date du XVe s. Pour la plupart, cependant, elles ont été construites aux XVIe et XVIIe s.

Jusqu’à la Révolution, les Etats de Bretagne se réunissent à Saint-Brieuc tous les quatre ans.

Devenue le chef-lieu du département des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc connaît un début de XIXe s. difficile économiquement, mais l’arrivée du chemin de fer en provenance de Paris (1863) relance les activités et permet un renouveau industriel, qui se poursuit au XXe s.

La présence humaine est attestée à l’âge du fer et à l’époque gallo-romaine (villas et castrum de Cesson).

Siège de l’un des neuf évêchés historiques de Bretagne, entre les pays de Goëlo (au nord-ouest) et de Penthièvre (au sud-est), la ville trouve son origine dans l’installation, vers 580, du moine gallois saint Brieuc, accompagné de quatre-vingt compagnons.

Démembrement de la paroisse primitive de Ploufragan, Saint-Brieuc ne devient siège d’évêché qu’au Xe s., tandis que la cathédrale-forteresse est bâtie après l’incendie qui ravage l’édifice précédent en 1355. En 1247, le premier saint breton canonisé par un pape est un évêque de saint Brieuc, Guillaume III Pinchon (mort en 1334).

Saint-Brieuc se trouve en région bretonnante jusque vers 1200 environ.

Au XIVe s., la guerre de Succession de Bretagne touche durement la ville et le duc Jean IV doit édifier le donjon de Cesson.

La fin du Moyen Age et l’Ancien Régime est une époque de prospérité pour la ville, dont le commerce s’affirme outre-Manche. Dans le même temps, les marins locaux participent à la « Grande Pêche » à la morue à Terre-Neuve. Au XVIIe s., des fortifications sont bâties (1626) et divers ordres religieux s’installent dans la cité.

Saint-Brieuc conserve quarante-cinq maisons à colombage. La plus ancienne maison de Saint-Brieuc date du XVe s. Pour la plupart, cependant, elles ont été construites aux XVIe et XVIIe s.

Jusqu’à la Révolution, les Etats de Bretagne se réunissent à Saint-Brieuc tous les quatre ans.

Devenue le chef-lieu du département des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc connaît un début de XIXe s. difficile économiquement, mais l’arrivée du chemin de fer en provenance de Paris (1863) relance les activités et permet un renouveau industriel, qui se poursuit au XXe s.

Bâtie sur un éperon rocheux dominant l’entrée de la baie de Saint-Brieuc, la tour actuelle est construite entre 1388 et 1395 par le duc Jean IV de Montfort, à l’emplacement de constructions bien plus anciennes. Sur ce site, un fort romain a succédé à un oppidum gaulois, tandis qu’un premier château était bâti au XIe s. par le fils du duc Geoffroy. Devenu siège d’une châtellenie, le donjon de Cesson est en partie démantelé en 1598 par le maréchal de Brissac.

Considérée comme la plus ancienne maison briochine, elle est construite au XVe s. à l’angle de la place au Lin et de la rue Fardel. Elle est décorée de colombages et de frises sur les retraits.

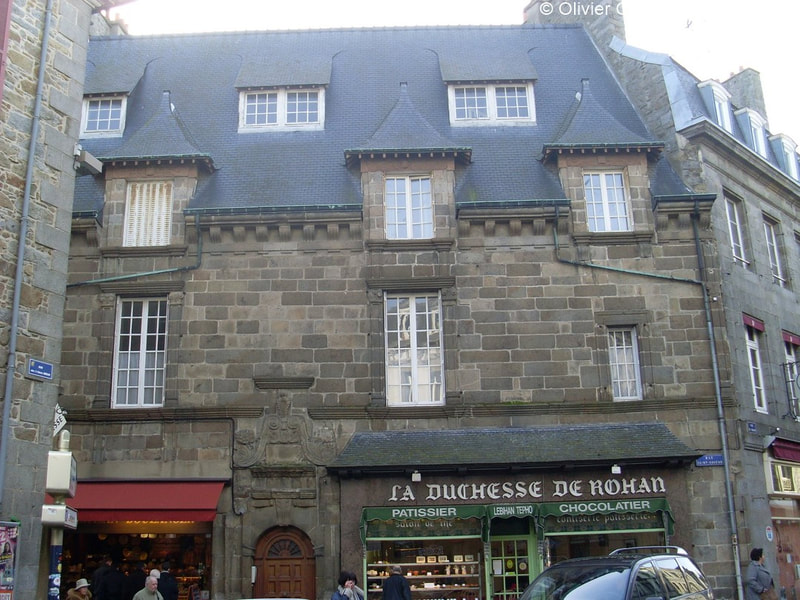

Situé place Louis Guilloux (et au 15 de la rue Fardel), cet édifice, également appelé « maison royale » (XVIIe s.) ou « maison du chapeau rouge » (du nom de la taverne qu’il abrita jusqu’au XVIIIe s.) est construit en 1572 (époque où le duché de Bretagne a disparu). De nombreuses personnalités y séjournèrent (Jacques II de Stuart en 1689, l’empereur Joseph II en 1777, le futur tsar Paul II en 1782).

La décoration sculptée, de style Renaissance, date du XVIe s. On peut y voir notamment des feuilles d’acanthe sur les pilastres, des têtes de lions et des soldats.

La décoration sculptée, de style Renaissance, date du XVIe s. On peut y voir notamment des feuilles d’acanthe sur les pilastres, des têtes de lions et des soldats.

Située 2 rue Saint-Guéno, cette bâtisse de style Renaissance bretonne, aussi appelée « hôtel Le Mintier » date des XVIe et XVIIe s. Chaque fenêtre est encadrée de pilastres et décorée de linteaux. Des palmettes ornent le fronton de la porte.

Cette demeure du XVIe s., qui se trouvait autrefois à l’emplacement d’un octroi (d’où son nom), est aujourd’hui située au 16 de la rue du Gouët.

Elle est située au n° 23 de la rue Maréchal-Foch et date de 1701.

La première caisse d’épargne de la ville, établie par les notables locaux en 1834, était située à l’origine dans l’hôtel de ville. Déplacée en 1876 rue de Pondichéry, elle s’installe en 1909 dans ce bâtiment construit dans le modern’style selon les plans de l’architecte guingampais Georges-Robert Lefort.

Installé place Saint-Michel, il a été réalisé par le Lycée professionnel Jean Monnet de Quintin. On y trouve notamment la mention de plusieurs hauts lieux de la résistance dans le département et les noms de camps de concentration nazis.