Saint-Pol-de-Léon

Petite ville du Nord-Finistère, située à 16 kilomètres au nord-ouest de Morlaix, Saint-Pol-de-Léon (7 500 habitants) était la capitale du Léon.

Probable base d’une légion romaine dans l’Antiquité (d’où le nom de Léon : legio), la cité actuelle tient son nom de l’un des saints fondateurs légendaires de la Bretagne : Saint Paul Aurélien. Originaire du Pays de Galles, celui-ci serait venu en Armorique au VIe s., son périple le conduisant à Ouessant puis sur le continent (Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau, Lampaul-Guimiliau), où il finit par vaincre le dragon qui terrorisait l’île de Batz. Pour le remercier, le comte Withur lui fit don d’un vaste territoire, où le saint homme fonda un monastère. Celui-ci devint par la suite le siège du diocèse de Léon, qui devait survivre jusqu’en 1790, dans laquelle il fut réuni à celui de Cornouaille pour former l’évêché de Quimper et Léon.

Ravagée par les Normands (875), par les Anglais (1175, 1187, 1375), lors des guerres de Religion (1592), la ville n’en poursuivit pas moins son développement (construction de la cathédrale au XIIIe s., de Notre-Dame du Kreisker, etc.).

Lors des combats de la Libération, 26 habitants furent tués par les Allemands, dont le maire Alain Budes de Guébriant.

Grâce à un patrimoine - religieux notamment - exceptionnel - et grâce à ses treize kilomètres de côtes et ses belles plages, Saint-Pol de Léon attire de nombreux touristes chaque année. Mais la ville reste avant tout une terre agricole : première région maraîchère de France, elle exporte chaque année des dizaines de milliers de tonnes de légumes (artichauts, choux-fleurs, etc.) dans toute l’Europe.

Probable base d’une légion romaine dans l’Antiquité (d’où le nom de Léon : legio), la cité actuelle tient son nom de l’un des saints fondateurs légendaires de la Bretagne : Saint Paul Aurélien. Originaire du Pays de Galles, celui-ci serait venu en Armorique au VIe s., son périple le conduisant à Ouessant puis sur le continent (Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau, Lampaul-Guimiliau), où il finit par vaincre le dragon qui terrorisait l’île de Batz. Pour le remercier, le comte Withur lui fit don d’un vaste territoire, où le saint homme fonda un monastère. Celui-ci devint par la suite le siège du diocèse de Léon, qui devait survivre jusqu’en 1790, dans laquelle il fut réuni à celui de Cornouaille pour former l’évêché de Quimper et Léon.

Ravagée par les Normands (875), par les Anglais (1175, 1187, 1375), lors des guerres de Religion (1592), la ville n’en poursuivit pas moins son développement (construction de la cathédrale au XIIIe s., de Notre-Dame du Kreisker, etc.).

Lors des combats de la Libération, 26 habitants furent tués par les Allemands, dont le maire Alain Budes de Guébriant.

Grâce à un patrimoine - religieux notamment - exceptionnel - et grâce à ses treize kilomètres de côtes et ses belles plages, Saint-Pol de Léon attire de nombreux touristes chaque année. Mais la ville reste avant tout une terre agricole : première région maraîchère de France, elle exporte chaque année des dizaines de milliers de tonnes de légumes (artichauts, choux-fleurs, etc.) dans toute l’Europe.

Aussi appelé dolmen Boutouiller, ce monument en T (chambre perpendiculaire au couloir) est le dernier mégalithe survivant de la commune. Il domine la rivière de la Penzé.

Située sur l’îlot Sainte-Anne, cette éminence est utilisée à des fins de défense et d’observation dès l’âge du fer. Une occupation qu’elle conservera jusqu’au XVIIIe s.

Afin de défendre la grève et le port de Pempoul, l’évêque Mgr de Chavigné fait construire en 1540 une batterie pouvant accueillir trois canons. Devenu inutile, le site est transformé en four à chaux au XIXe s.

Située à une dizaine de mètres seulement du chevet de la chapelle du Kreisker, cette porte permettait d’accéder à l’intérieur de la ville close par l’est, via la route de Morlaix notamment. Autrefois crénelée et possédant un pont-levis, cette porte fut démolie en 1764 et seuls subsistent ces vestiges.

Située dans le cimetière, elle est construite au XVe s., mais profondément modifiée dans les siècles suivants : ainsi, elle perd au XVIIe s. ses deux ailes latérales qui lui donnaient à l’origine une forme de croix, tandis qu’en 1772 la façade occidentale est entièrement reconstruite dans le style baroque et le clocher, inspiré de celui du Kreisker, est remanié tel qu’on le connaît de nos jours.

Construite au XVIIe s. à Kerrigou, non loin de la mer, cette petite chapelle dépendait autrefois du manoir (aujourd’hui disparu) de la famille de Coëtlosquet.

Cet édifice a été bâti en 1846 pour servir de lieu de prière à la maison de retraite des prêtres du diocèse. Lors de sa construction, on a réutilisé le clocher, haut de 33 mètres, édifié en 1716 pour la chapelle du couvent des Ursulines, qui était situé non loin de là. L’intérieur de la chapelle Saint-Joseph a été réaménagé dans les années 1970.

Encastrés dans le mur d’enceinte, ces ossuaires du XVIe s. contenaient autrefois des boîtes abritant les crânes des défunts. Au début du XXe s., les ossements furent inhumés.

Ce calvaire du XIXe s., du au célèbre sculpteur Yann Larhantec, domine le monument aux morts.

Construite au XVe s., cette fontaine portait à l’origine le nom de saint Paul Aurélien, premier évêque de Léon. Ce n’est qu’au XIXe s. qu’elle est renommée « fontaine de la gloire ». Comme les lavoirs voisins, elle est alimentée par un ruisseau souterrain.

L’édicule abrite une statue de la Vierge qui, selon la tradition, aurait été bénie par saint Paul Aurélien.

L’édicule abrite une statue de la Vierge qui, selon la tradition, aurait été bénie par saint Paul Aurélien.

Edifiée en 1630, après une épidémie de peste, en même temps qu’une chapelle (aujourd’hui disparue), cette fontaine fut reconstruite en 1897 par la famille de Guébriant sur le chemin menant au château de Kernevez.

Jusqu’au XIXe s., l’un des principaux accès à la ville, en venant de l’ouest, passait par cette « rue des Lavoirs ».

Aménagé au XVIIIe s., il servait à blanchir les toiles et les fils de lin et devait dépendre d'un manoir proche.

La disposition actuelle de ce lavoir, servant pour le blanchissement des toiles de lin, date du XVIIIe s. Il a établi à l’emplacement de la source où, selon la légende, saint Paul-Aurélien aurait rencontré le jeune berger qui lui indiqua l’emplacement de la « ville morte ». Plusieurs pierres tombales ont été installées autour du bassin.

Comme la chapelle Saint-Charles-Borromée voisine, ce petit colombier dépendait autrefois du manoir (aujourd’hui disparu) de la famille de Coëtlosquet. De forme octogonale, il est coiffé de façon originale par une coupole.

Olivier Richard, chanoine de Léon et de Nantes, archidiacre d’Ack, vicaire général de l’évêque de Nantes et conseiller au Parlement de Bretagne, fait construire ce manoir urbain près de la cathédrale vers 1530-1535, dans le style de la Renaissance bretonne. En tant que chanoine, il percevait des revenus appelées prébendes, d’où le nom de la maison. Le pignon occidental est orné aux angles supérieurs d’un lion (emblème du Léon) et d’un dragon (hommage à saint Paul Aurélien).

Cette demeure, construite au XVIIe s., possède une tourelle qui était utilisée pour la surveillance de la rue.

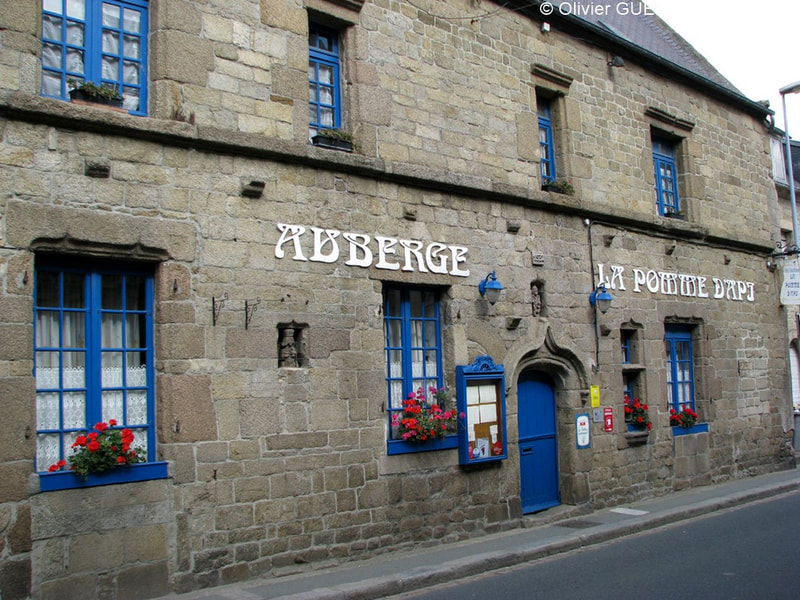

Construite vers 1532, elle abrite de nos jours un restaurant.

Edifiée au XVIe s., elle abrita jusqu’à la Révolution le tribunal des régaires, compétent pour les lieux où la justice était directement entre les mains de l’évêque.

Possédant encore son pignon recouvert d’ardoises, cette demeure date de la fin du XVe ou du début du XVIe s.

Construite en 1680, cette demeure, aujourd’hui située au 30, rue du Général Leclerc, sert de mairie durant la Révolution française. Sous l’Occupation, son propriétaire est arrêté pour avoir abrité des aviateurs alliés ; il mourra en déportation. Ornée de lucarne et d’un œil-de-bœuf sculptés, la maison présente un portail de style Renaissance.

Cette demeure de riche armateur est construite à proximité immédiate du port de Pempoul au XVIe ou XVIIe s.

Le bâtiment abritait avant la Révolution l’ancien palais de l’évêque. Construit par Mgr de La Bourdonnaye en 1706, juste à côté de la cathédrale, il est restauré et agrandi par l’ajout d’une aile ouest (seconde photo) vers 1750.

Fréquenté dès l’Antiquité, ce site bien abrité est aménagé à la fin du XIVe s. (construction du vieux quai et des digues). Une grande partie du commerce de la région de Saint-Pol passait par ce port (exportation des toiles de lin, du fer, de l’étain, du sel et importation de vin, d’huile, de la pierre calcaire normande qui servit à la construction de la cathédrale, etc.) et faisait ainsi la richesse des armateurs locaux. Au Moyen Age, la flotte du duc y fait escale tandis que le XVIe s. voit Pempoul devenir un port de départ pour la pêche vers les eaux poissonneuses de Terre-Neuve et pour le commerce vers l’Amérique du Sud.

Au XVIIe s, l’ensablement progressif du port entraîna son abandon au profit de Roscoff et de Morlaix.

Au XVIIe s, l’ensablement progressif du port entraîna son abandon au profit de Roscoff et de Morlaix.

Situé au cimetière, ce monument est le premier réalisé dans le Finistère après la Première Guerre mondiale (1920). On le doit au célèbre sculpteur René Quillivic, qui a représenté un soldat gisant sur une dalle, celle-ci portée par quatre pleureuses en habitats traditionnels du Léon symbolisant l’aïeule, la mère, l’épouse et la fiancées.

Dominé par un calvaire, l’œuvre se trouve au centre d’un hémicycle orné de treize scènes du Chemin de croix.

Dominé par un calvaire, l’œuvre se trouve au centre d’un hémicycle orné de treize scènes du Chemin de croix.

Inaugurée en 1950, cette œuvre du sculpteur Bazin honore la mémoire des 25 habitants exécutés sommairement par les Allemands le 4 août 1944.

Sur un mur proche, une plaque rappelle que parmi les victimes figurait le maire de Saint-Pol-de-Léon, Alain Budes de Guébriant, 39 ans, fils du notable vichyste Hervé Budes de Guébriant.