Saint-Renan

Gros bourg du nord-ouest du Finistère, Saint-Renan (7 292 habitants) est située dans le Bas-Léon, à 11 kilomètres au nord-ouest de Brest.

Fondé au VIIe s. par l’ermite irlandais Ronan au croisement de deux voies romaines, Saint-Renan est issu du démembrement de la paroisse primitive de Plouzané. La ville actuelle est née au XIe s. autour d’un château seigneurial. La première église était un prieuré de l’abbaye de Saint-Mathieu.

Vendue par le vicomte de Léon en 1276, la cité fut le siège de la justice ducale, puis royale (sénéchaussée, 1532), du Bas-Léon de 1340 à 1681 (date de son transfert à Brest). La survie des foires (notamment de chevaux) et des marchés permet d’éviter un trop grand déclin du bourg aux XVIIIe s et XIXe s.

Aux XIXe et XXe s., la commune de Saint-Renan s’agrandit de territoires enlevés à Plouzané (1850) ainsi qu'à Milizac, Plouarzel et Plouzané (1955).

Dans les années 1960, l’exploitation de gisements d’étain relança l’activité économique et Saint-Renan devint la capitale européenne de ce métal. Cinq lacs ont, de nos jours, remplacé ces anciennes mines qui produisirent jusqu’à 500 tonnes de métal, exportés notamment vers le Royaume-Uni et l’Espagne.

Fondé au VIIe s. par l’ermite irlandais Ronan au croisement de deux voies romaines, Saint-Renan est issu du démembrement de la paroisse primitive de Plouzané. La ville actuelle est née au XIe s. autour d’un château seigneurial. La première église était un prieuré de l’abbaye de Saint-Mathieu.

Vendue par le vicomte de Léon en 1276, la cité fut le siège de la justice ducale, puis royale (sénéchaussée, 1532), du Bas-Léon de 1340 à 1681 (date de son transfert à Brest). La survie des foires (notamment de chevaux) et des marchés permet d’éviter un trop grand déclin du bourg aux XVIIIe s et XIXe s.

Aux XIXe et XXe s., la commune de Saint-Renan s’agrandit de territoires enlevés à Plouzané (1850) ainsi qu'à Milizac, Plouarzel et Plouzané (1955).

Dans les années 1960, l’exploitation de gisements d’étain relança l’activité économique et Saint-Renan devint la capitale européenne de ce métal. Cinq lacs ont, de nos jours, remplacé ces anciennes mines qui produisirent jusqu’à 500 tonnes de métal, exportés notamment vers le Royaume-Uni et l’Espagne.

Ancienne chapelle, Notre-Dame-de-Liesse devient l’église de la paroisse de Saint-Renan en 1772, douze ans après la destruction de l’église Saint-Ronan par un incendie. En 1869, l’édifice est en grande partie modifié par l’architecte diocésain Joseph Bigot (construction notamment du chœur de style néo-roman). L’église est restaurée en 1904 et 1969. Contrairement à la tradition, le clocher est tourné vers l’est et le chœur vers l’ouest.

Endommagé par la foudre en 1768, le clocher est rebâti en 1771 selon les plans de l’entrepreneur brestois Jaouen. Il est surmonté d’un lanternon amorti en dôme, lui-même couronné par un lanternon plus petit. Deux tourelles accolées, de forme polygonale, permettent d’accéder à la galerie.

Endommagé par la foudre en 1768, le clocher est rebâti en 1771 selon les plans de l’entrepreneur brestois Jaouen. Il est surmonté d’un lanternon amorti en dôme, lui-même couronné par un lanternon plus petit. Deux tourelles accolées, de forme polygonale, permettent d’accéder à la galerie.

Ce bâtiment, situé au cœur du bois Coat an Ibil, est en fait un ancien pavillon de chasse construit en 1870. La porte gothique, datée du XVIe s., provient du réemploi de celle du manoir de Langongar.

Haut de 6 mètres, il est érigé à l’occasion de la Mission de 1883.

Situé rue de la fontaine, cet ensemble, aménagé en 1870 avec du granit de l’Aber Ildut, comprend deux fontaines, quatre bassins de lavage et trois bassins de rinçage. Long de 20 mètres pour 15 m de large, il était autrefois couvert. Lieu d’échange d’informations (« radio lavoir »), il resta en activité jusque dans les années 1970.

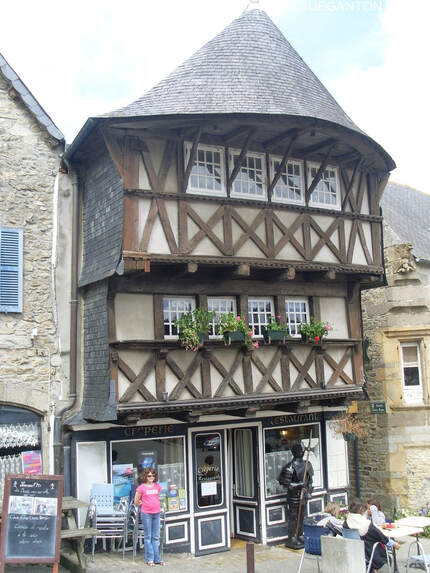

Construite au XVIe s., cette belle maison à colombage comprend deux étages en encorbellement.

Elle date du XVIIe s.