Lampaul-Guimiliau

Commune du Léon (2 033 habitants), située au cœur du « Pays des Enclos », Lampaul-Guimiliau se trouve entre Brest et Morlaix, à 4 kilomètres au sud-est de Landivisiau.

Etape de l’itinéraire de saint Pol Aurélien au début du Ve s. (avec l’île de Batz et les autres Lampaul du Nord-Finistère), Lampaul-Guimiliau (autrefois appelée Lampaul-Bodenes), est une ancienne trève de Guimiliau, qui dépendait directement de l’évêché du Léon ; les évêques y possédaient d’ailleurs une résidence champêtre.

Lampaul compta comme familles nobles les Le Sénéchal et les de Brézal.

Comme nombre des paroisses voisines, Lampaul-Guimiliau s’enrichit énormément aux XVIe et XVIIe s. grâce à la production et la vente de toiles de lin. Cet afflux d’argent permit ainsi la construction et la décoration de l’église et de son enclos.

Jusqu’au XXe s., la commune compta également un grand nombre de tanneries, la dernière fermant en 1968.

Etape de l’itinéraire de saint Pol Aurélien au début du Ve s. (avec l’île de Batz et les autres Lampaul du Nord-Finistère), Lampaul-Guimiliau (autrefois appelée Lampaul-Bodenes), est une ancienne trève de Guimiliau, qui dépendait directement de l’évêché du Léon ; les évêques y possédaient d’ailleurs une résidence champêtre.

Lampaul compta comme familles nobles les Le Sénéchal et les de Brézal.

Comme nombre des paroisses voisines, Lampaul-Guimiliau s’enrichit énormément aux XVIe et XVIIe s. grâce à la production et la vente de toiles de lin. Cet afflux d’argent permit ainsi la construction et la décoration de l’église et de son enclos.

Jusqu’au XXe s., la commune compta également un grand nombre de tanneries, la dernière fermant en 1968.

Ayant débuté le handball à l’âge de 10 ans, elle devient professionnelle en 1993 en rejoignant l’USM Gagny. De 1995 à 2003, elle est la gardienne de Besançon, club avec lequel elle est sacrée trois fois championne de France, remporte trois Coupe de France, une Coupe de la Ligue et une Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe.

Entre 2003 et 2008, elle évolue au Danemark, d’abord avec le Viborg HK puis le Ikast-Bording EH, accumulant de nouveau les titres (deux championnats du Danemark, une Coupe du Danemark, une Ligue des champions, une Supercoupe d’Europe et une Coupe de l’EHF. De retour en France, elle termine sa carrière sportive à Nice.

Sélectionnée en équipe de France dès 1995, elle est couronnée championne du monde en 2003 en étant désignée meilleure joueuse de la compétition), obtient un titre de vice-championne du monde en 1999, deux médailles de bronze aux championnats d’Europe 2002 et 2006 et enfin de belles places d’honneur aux Jeux olympiques de 2000 (6e), 2004 (4e) et 2008 (5e).

Elle est désormais consultante et commentatrice pour la télévision.

Entre 2003 et 2008, elle évolue au Danemark, d’abord avec le Viborg HK puis le Ikast-Bording EH, accumulant de nouveau les titres (deux championnats du Danemark, une Coupe du Danemark, une Ligue des champions, une Supercoupe d’Europe et une Coupe de l’EHF. De retour en France, elle termine sa carrière sportive à Nice.

Sélectionnée en équipe de France dès 1995, elle est couronnée championne du monde en 2003 en étant désignée meilleure joueuse de la compétition), obtient un titre de vice-championne du monde en 1999, deux médailles de bronze aux championnats d’Europe 2002 et 2006 et enfin de belles places d’honneur aux Jeux olympiques de 2000 (6e), 2004 (4e) et 2008 (5e).

Elle est désormais consultante et commentatrice pour la télévision.

Selon la tradition, cette grosse pierre située au milieu d’un champ aurait servi de couchage à saint Pol Aurélien.

En raison de la richesse, tant extérieure qu'intérieure de l'église, nous nous sommes vus contraints de créer une page spéciale la concernant. Pour y accéder, cliquer ici.

Située dans un quartier très éloigné du bourg, autrefois appelé Judée, cette chapelle fut construite en 1654 par la famille de Brézal.

Accolé à l’arc de triomphe, l’ossuaire (chapelle funéraire de la Trinité) date de 1667 (avec portail de 1669). Construite par Guillaume Kerlezroux, il abrite un retable polychrome de la fin du XVIIe s.

Edifié de 1668 à 1669, la porte triomphale est surmontée d’un calvaire représentant le Christ en Croix (entre les statues géminées des saints Pierre, Jean, Jean et Paul) et le gibet des larrons.

Très simple en comparaison avec certaines communes voisines, le calvaire, haut de 5,50 m, est la partie la plus ancienne de l’enclos. Il date du XVe s.

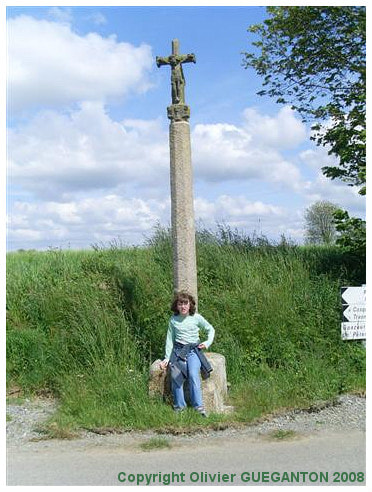

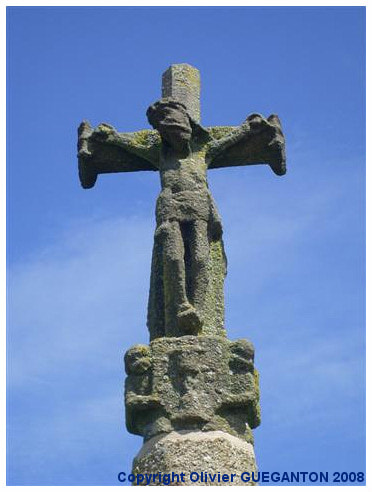

Haute de 4,50 mètres, cette croix date du XVe s. Elle fut levée au croisement de deux anciennes voies romaines. C’est en cet endroit que saint Paul-Aurélien aurait attaché un dragon en lui donnant l’ordre de ne pas bouger. Celui-ci serait alors mort de faim. De cette légende le bois voisin porte le nom de Coat-ar-Sarpant, « le bois du Serpent ».

Haute de 2,30 m, c’est la plus ancienne de la commune. Elle fut élevée au haut Moyen-Age.

Situé 50 mètres plus bas que la fontaine Saint-Paul, il date du XVe s, mais fut restauré en 1875. Il est haut de 5 mètres.

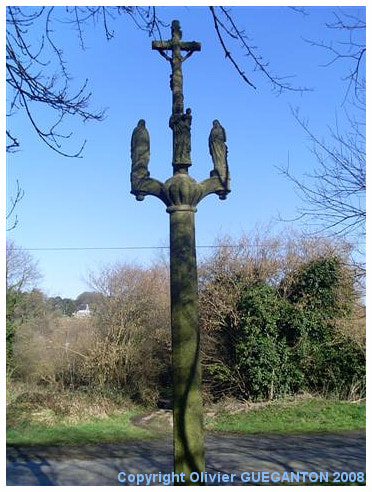

Haut de 6 mètres, il fut édifié au sud-ouest du bourg au XVe s.

Erigé au XVIe s., ce calvaire, haut de 4,50 m, porte une plaque mentionnant une mission en 1893. Sur le croisillon, les statues géminées représentent d’un côté la Vierge et saint Pierre et, de l’autre, saint Jean et Madeleine encadrant un Christ aux liens.

Haute de 2,40 m, elle fut édifiée à la sortie du bourg, sur la route de Guimiliau, au XVIe s.

Il fut élevé au XVIIe s., à la même époque que la chapelle voisine. On peut y voir le blason de la famille de Brézal.

Haute de 5 mètres, elle date de 1620 environ. Son fût rond comporte quatre séries de dix écots.

Elevée en 1621, cette croix, dite aussi de Cosquer Bihan, est l’une des premières œuvres du célèbre sculpteur landernéen Roland Doré. Elle est haute de 4 mètres.

Elevée en 1819, cette croix de mission est haute de 5 mètres.

Elevée en 1871, cette croix de mission est haute de 6 mètres.

Haute de 5 mètres, elle fut élevée en 1884.

Sûrement pas la plus belle ni la plus ancienne, mais sans doute la plus connue. Située au point le plus haut de la commune (160 mètres), cette croix, haute de six mètres, a été édifiée en 1912 sur le site où fut installé un télégraphe optique Chappe de 1798 à 1852. Le télégraphe de Lampaul était relié à ceux de Saint-Thégonnec et de La Martyre ; il ne fallait que quatre minutes à un message pour être transmis de Paris à Brest.

Située au pied de l’église, cette fontaine était utilisée par les habitants du bourg jusqu’à l’installation de l’eau courante dans les années 1950. Aménagée au XVIIe s. et reconstruite au XXe s., elle abrite une statue de la Vierge à l’enfant du XVIIe s.

Située dans la vallée du Quillivaron, près de Traon Louarn, cette fontaine fut édifiée en 1803 par Jaffres et Martin, et restaurée en 1993.

Sainte Anasthasie aurait été mise à mort près de la source par son père, le seigneur du château de Coat-Meur, parce qu’elle refusait de se marier au comte Arthur du château de Penhoat (aujourd’hui en Saint-Thégonnec).

Sainte Anasthasie aurait été mise à mort près de la source par son père, le seigneur du château de Coat-Meur, parce qu’elle refusait de se marier au comte Arthur du château de Penhoat (aujourd’hui en Saint-Thégonnec).

Egalement située dans la vallée du Quillivaron, cette fontaine fut construite en 1661. Elle était très vénérée au cours du premier quart du XXe s. Selon la tradition, la nuit de la fête du saint, au douzième coup de minuit, l’eau de la fontaine se change en vin.

Située à 200 mètres de la chapelle du même nom, cette fontaine, longtemps oubliée sous les herbes, fut entièrement reconstruite à la fin du XXe s.

Située dans la vallée du Ped, elle a été creusée dans la roche, au pied du cimetière.

Utilisé initialement pour laver les cuirs des nombreuses tanneries ce lavoir fut récupéré par les habitants du bas du bourg après la fermeture de ces tanneries. Il ne fut couvert qu’après la Seconde Guerre mondiale, ce qui entraîna des jalousies avec les utilisateurs du lavoir du Ped, couvert depuis plus longtemps.

Il a été aménagé au XXe s.

Longtemps oublié, ce moulin en ruines est désormais visible depuis l’ouverture de la promenade pédestre de la vallée du Ped, en décembre 2007. Propriété de l’Eglise, et plus spécialement de l’évêque du Léon, qui possédait une résidence à Coat-an-Escop, ce moulin était accessible aux Lampaulais qui payaient le droit de moudre le grain et d’utiliser le four.

Il est situé à proximité du moulin de l’évêque.

Face à l’église, cette maison fut construite en 1651 et agrandie en 1810. Rachetée en 1987 par la commune, elle abrite aujourd’hui un intérieur breton du début du XXe s. reconstitué (costumes, meubles, objets, etc.).

Une pierre de cette maison porte la date de 1767.

Elle fut construite de 1906 à 1907 :

Créée en 1856, l’école privée reçut ce bâtiment l’année suivante.

L’un des derniers exemplaires des 37 tanneries que comptait Lampaul en 1795 (et encore 12 en 1935). Située dans le bourg même, elle est en très mauvais état.

Initialement établi dans l’enclos de l’église, il fut déplacé à l’entrée du cimetière en 1971.