L'Arsenal de Brest

Cliquer ici pour revenir à la page dédiée à la ville de Brest.

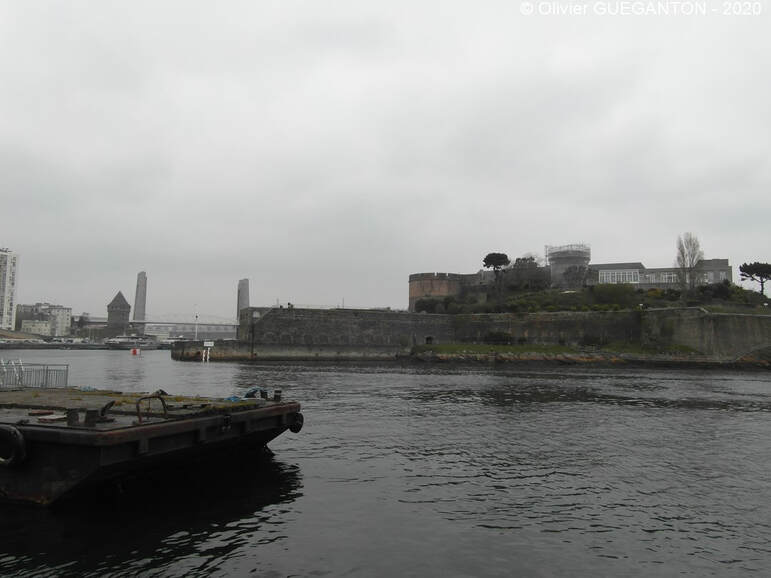

Seconde grande base navale française, après Toulon, l’Arsenal de Brest comprend une grande surface des rives brestoises, du Château, à l’est, au Portzic, à l’ouest, et tout le cours inférieur de la Penfeld jusqu’à Kervallon.

L’estuaire de la rivière est utilisé par les marins dès l’Antiquité romaine, mais il faut attendre le règne de Louis XIII pour que naisse véritablement le grand port de l’Ouest. Dans les années 1630 Richelieu, nommé gouverneur de Bretagne, décide enfin d’utiliser au mieux la magnifique rade et les premiers navires de guerre sont rapidement lancés. Colbert poursuit le projet initial et de nombreux bâtiments - magasins, ateliers, etc. - sont bâtis aux XVIIe et XVIIIe s. La première véritable forme est construite en 1683, le bagne établi en 1750. La « seconde guerre de Cent Ans » opposant la France à la Grande-Bretagne (1688-1815) favorise le développement de l’Arsenal et de la ville qui l’accompagne désormais.

De nouvelles constructions s’ajoutent aux XIXe s. et XXe s., en particuliers les quais, les jetées et de nouveaux bassins. La Marine nationale acquérant de nouveaux terrains (quais Tourville, Jean-Bart, etc.), le port de la Penfeld est totalement fermé à marine civile et exclusivement réservé aux militaires en 1865.

Durant la Première Guerre mondiale, Brest est le principal port de transit en provenance des Etats-Unis et au cours la Seconde Guerre mondiale, l’Arsenal de Brest devient un site stratégique pour les Allemands… et une cible privilégiée pour les Alliés. La base sous-marine est bâtie entre 1941 et 1942 et Brest devient la première porte des U-Boot dans la bataille de l’Atlantique.

Dans les années 1960 et 1970, de nouvelles infrastructures (épis) permettent d’accueillir les bâtiments militaires de l’Otan, en particulier les grands porte-avions américains.

Dans les deux décennies qui suivent, l’Arsenal perd une grande partie de son activité : plus de porte-avions d’attache, départ des sous-marins. Et les effectifs militaires et civils de l’ « Arsouil » diminuent considérablement.

L’Arsenal est en partie visitable pour les citoyens de l’Union européenne (munis d’une carte d’identité) et tous les quatre ans la Marine ouvre l’accès à ses quais à l’occasion des traditionnelles grandes fêtes maritimes de Brest (les prochains Tonnerres de Brest auront lieu en 2020).

L’estuaire de la rivière est utilisé par les marins dès l’Antiquité romaine, mais il faut attendre le règne de Louis XIII pour que naisse véritablement le grand port de l’Ouest. Dans les années 1630 Richelieu, nommé gouverneur de Bretagne, décide enfin d’utiliser au mieux la magnifique rade et les premiers navires de guerre sont rapidement lancés. Colbert poursuit le projet initial et de nombreux bâtiments - magasins, ateliers, etc. - sont bâtis aux XVIIe et XVIIIe s. La première véritable forme est construite en 1683, le bagne établi en 1750. La « seconde guerre de Cent Ans » opposant la France à la Grande-Bretagne (1688-1815) favorise le développement de l’Arsenal et de la ville qui l’accompagne désormais.

De nouvelles constructions s’ajoutent aux XIXe s. et XXe s., en particuliers les quais, les jetées et de nouveaux bassins. La Marine nationale acquérant de nouveaux terrains (quais Tourville, Jean-Bart, etc.), le port de la Penfeld est totalement fermé à marine civile et exclusivement réservé aux militaires en 1865.

Durant la Première Guerre mondiale, Brest est le principal port de transit en provenance des Etats-Unis et au cours la Seconde Guerre mondiale, l’Arsenal de Brest devient un site stratégique pour les Allemands… et une cible privilégiée pour les Alliés. La base sous-marine est bâtie entre 1941 et 1942 et Brest devient la première porte des U-Boot dans la bataille de l’Atlantique.

Dans les années 1960 et 1970, de nouvelles infrastructures (épis) permettent d’accueillir les bâtiments militaires de l’Otan, en particulier les grands porte-avions américains.

Dans les deux décennies qui suivent, l’Arsenal perd une grande partie de son activité : plus de porte-avions d’attache, départ des sous-marins. Et les effectifs militaires et civils de l’ « Arsouil » diminuent considérablement.

L’Arsenal est en partie visitable pour les citoyens de l’Union européenne (munis d’une carte d’identité) et tous les quatre ans la Marine ouvre l’accès à ses quais à l’occasion des traditionnelles grandes fêtes maritimes de Brest (les prochains Tonnerres de Brest auront lieu en 2020).

Les monuments de l’Arsenal sont présentés dans un ordre chronologique de réalisation.

Probablement réalisée vers 1542 par un fondeur vénitien, cette grosse pièce de canon servait autrefois à la défense du port d’Alger. Longue de 7 mètres, pour un poids de douze tonnes, elle avait une portée de plus de 4,8 kilomètres. En 1682, le dey d’Alger s’en sert pour exécuter le consul de France, le père Levacher, propulsé par un boulet en direction d’une escadre française. Le consul André Piolle subit le même sort cinq ans plus tard, d’où le nom du canon. Récupéré lors de la conquête d’Alger, le 5 juillet 1830, le canon est érigé dans l’Arsenal de Brest le 27 juillet 1833. Des associations algériennes réclament la restitution du canon depuis une vingtaine d’années.

Le canon, surmonté d’un coq, repose sur un socle où figurent trois plaques réalisées par Sueur à partir des dessins de Petot. Sculptées dans un granit provenant de l’Aber-Ildut, elles représentent la Marine, l’Armée et la France civilisatrice (tendant la main à l’Afrique).

Le canon, surmonté d’un coq, repose sur un socle où figurent trois plaques réalisées par Sueur à partir des dessins de Petot. Sculptées dans un granit provenant de l’Aber-Ildut, elles représentent la Marine, l’Armée et la France civilisatrice (tendant la main à l’Afrique).

Ce bâtiment, édifié en 1768 et remanié plusieurs fois par la suite, est le vestige de l’ancienne boulangerie des Onze Fours qui participait, avec celles des Quatorze Fours et des Vingt Fours, à la fourniture des marins en « biscuit de mer ». Celui-ci était préparé dans les fours situés au rez-de-chaussée, les étages supérieurs servant à la conservation des stocks.

Lorsque la fontaine Caffarelli fut déplacée des rives de la Penfeld vers la Préfecture maritime (1953), il fut décidé d’installer près de la porte de Tourville cette fontaine, érigée à l’origine en 1769 sur le site de Keravel, plus en amont de la rivière. Surmontée d’une urne et portant une inscription latine signifiant « Répandue à travers le monde », la fontaine comporte sur chaque face ces masques barbus d’où s’écoulait l’eau ainsi que le blason de la ville de Brest.

Située sur la rive gauche de la Penfeld, cette batterie, construite vers 1790 pour remplacer un poste d’artillerie plus ancien d’un siècle, défendait l’entrée de l’Arsenal. Cinq casemates abritaient chacune deux canons et quatre autres servaient de magasins. Elles sont aujourd’hui murées. Dix autres canons étaient installés sur la terrasse de la batterie.

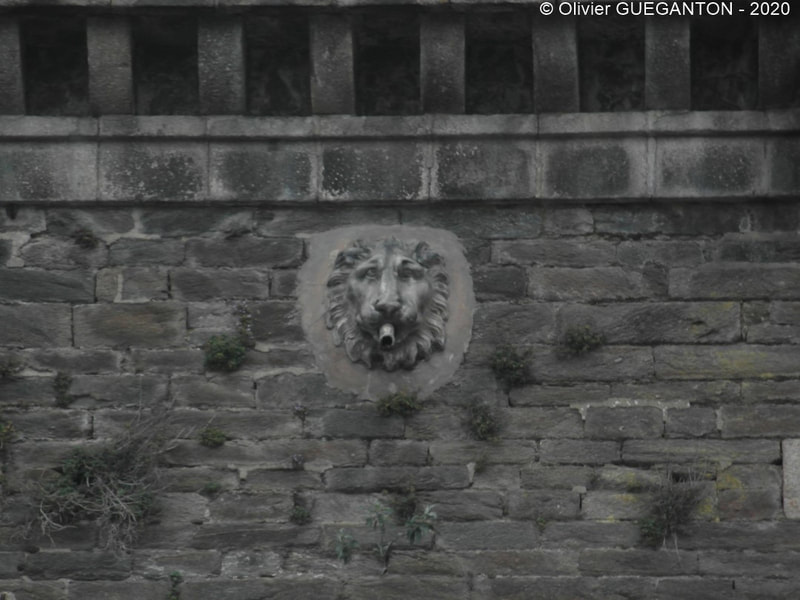

Situé entre le plateau des Capucins et Pontaniou, cet édifice servant de magasin de stockage est construit de 1807 à 1809 par les ingénieurs Tarbé de Vauxclairs et Trouille. Long de 58 mètres, il doit son nom aux gargouilles en forme de têtes de lions ornant sa façade.

L’extension de l’arsenal vers le fond de la Penfeld au XVIIIe s. entraîne la construction de cette porte monumentale en 1810. Elle est aujourd’hui condamnée, l’accès à cette partie de la zone militaire s’effectuant par une autre entrée voisine.

Construit entre 1848 et 1857 suivant les plans de Menu du Mesnil, il reliait les quais de l’Arsenal aux ateliers du plateau des Capucins. Deux énormes grues surmontaient l’ensemble. La plus grande, la grue « Gervaise » (du nom de l’ingénieur qui l’avait conçu), permettait de déplacer des charges atteignant quatre-vingts tonnes. Elle fut démontée au cours des années 1950.

Situé près de la porte du même nom, ce bassin, profond de 13,30 mètres (pour 118 m de longueur et 22 m de largeur), fut construit de 1864 à 1865 sur les plans de l’architecte Reynes. Il occupe l’emplacement de la toute première forme de l’arsenal, creusée à la fin du XVIIe s. sur les plans de Vauban.

Construit en 1935, ce canon de 380 mm était l’un des huit installés à bord du cuirassé Richelieu, lancé à Brest le 17 janvier 1939. D’un poids de 2 476 tonnes (3 096 t avec la barbette), il avait une portée de 37,8 kilomètres, pour une cadence de tir variant de 1,3 à 2 coups par minute. Lors du désarmement du navire en 1967 (avant sa destruction l’année suivante), ce canon est conservé et placé au cœur de l’arsenal.

Elément essentiel du Mur de l’Atlantique, la base est bâtie par l’Organisation Todt entre 1941 et 1942 pour accueillir deux flottilles de U-Boots. Bunker le plus grand de France, il a fallu couler environ 500 000 m³ de béton pour réaliser cet ensemble long de 300 mètres, sur 117 m de large et 18 m de hauteur. La base comprend quinze bassins destinés à accueillir les sous-marins, ainsi que les divers ateliers et locaux d’approvisionnement nécessaires au bon fonctionnement de ces navires.

Bien que bombardé à plus de 80 reprises par l’aviation alliée, le bâtiment ne subit d’importants dégâts qu’une seule fois, le 5 août 1944, lorsque des bombes de plus de 5 000 kilos, larguées à très haute altitude, parvinrent enfin à percer la dalle supérieure de béton épaisse de 6 mètres. A la Libération, il ne restait plus qu’un seul U-Boot dans les bassins, les autres ayant fui avant la chute de la ville.

Bien que bombardé à plus de 80 reprises par l’aviation alliée, le bâtiment ne subit d’importants dégâts qu’une seule fois, le 5 août 1944, lorsque des bombes de plus de 5 000 kilos, larguées à très haute altitude, parvinrent enfin à percer la dalle supérieure de béton épaisse de 6 mètres. A la Libération, il ne restait plus qu’un seul U-Boot dans les bassins, les autres ayant fui avant la chute de la ville.